こちら診察室 がんを知ろう

がん教育が始まった! 第1回

皆さん初めまして、東京都内の大学病院でがん治療医として働く中川恵一と南谷優成と申します。日常は大学病院でがんに対する放射線治療を担当していますが、これ以外に子どもに対する「がん教育」にも取り組んでいます。これまで50回以上教壇に立ち、授業を行ってきました。今回の連載では2020年から全国的に始まったがん教育について、その成り立ちや目的、実際の教育現場で行われていることや今後の目標などについて説明していければと思います。

外部講師からがんについて学ぶ子どもたち

◇小・中・高で必修化

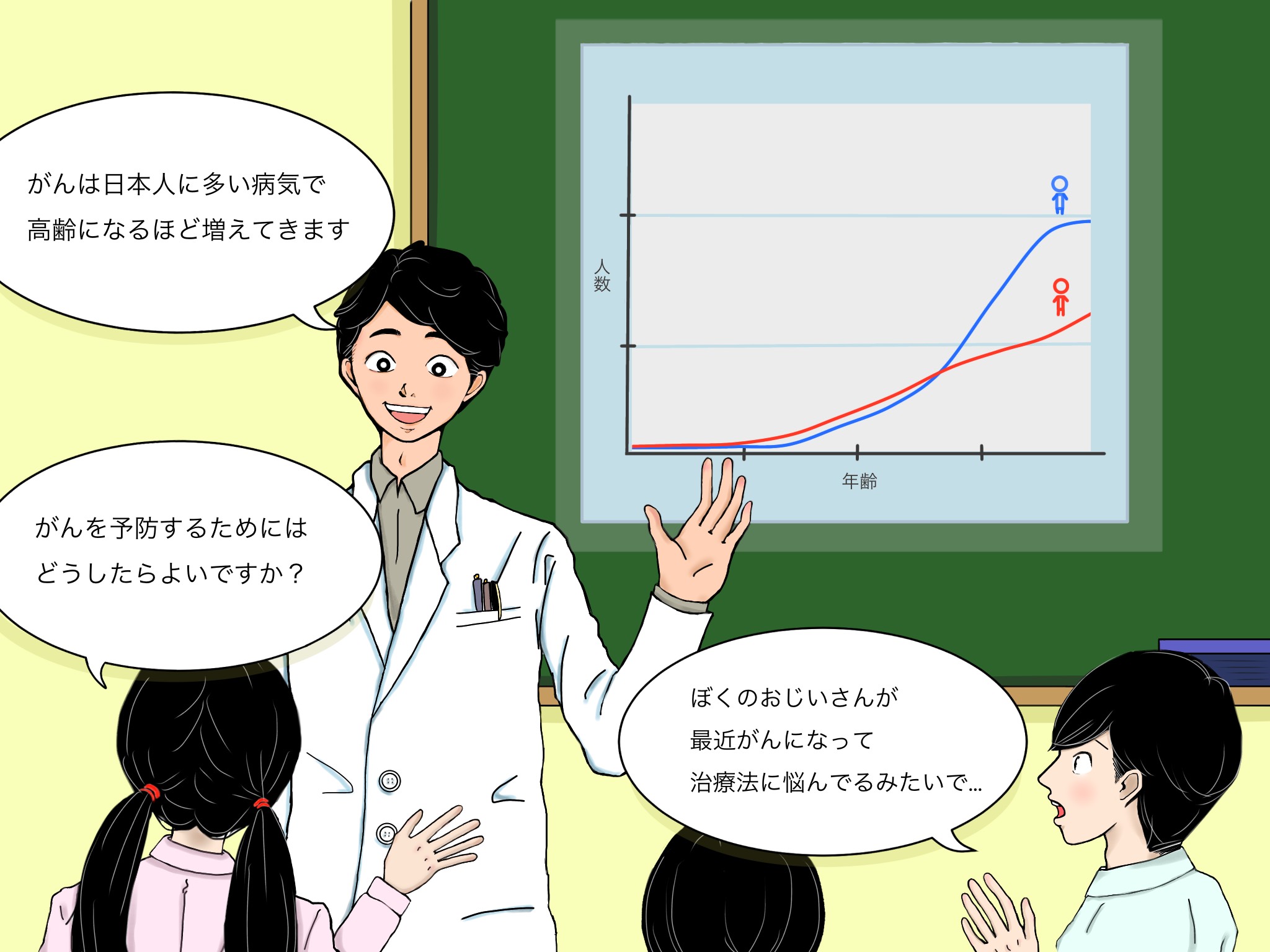

現在、日本人の2人に1人ががんになる時代になりました。健康に関する国民の基礎的教養として、がんの最低限の知識は身に付けておくべきものであると考えられています。学習指導要領が改正されたことで、小学校では20年度から、中学校では21年度から、高校では22年度からがん教育が必修化されました。健康教育の一環として、がんについての正しい理解やがん患者さんやその家族など、がんと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを通して自他の健康と命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに重要な資質や能力の育成を図ることががん教育の目的とされています。

◇子どもにも人ごとではない

学校の教師だけでなく、がんの専門医やがん経験者などの外部講師を活用することで、子どもたちにより深く学んでもらうことも効果的であると考えられています。筆者も外部講師の一人として、子どもたちの授業に参加しています。

日本人にがんが増えたといってもご存じの通り、年齢が上がるほど増える病気です。小児特有のがんもありますが、子どもは1万人に1人程度のまれな病気です。大半の子どもにとって関わりが薄いことは否定できません。しかし、家族の健康という視点を入れると、話は変わります。2人に1人ががんになるため、家族がいつがんと診断されても不思議はありません。もはや、がんは子どもにとっても人ごととは言えないのです。

◇若いアスリートもがんに

このほか、もう少し年上の20代前後からの若い人のがんもあります。例えば世界中の人々を熱狂させた22年11~12月にカタールで開催されたサッカー・ワールドカップ(W杯)でも、そんな例がありました。本戦出場を目指す予選でも、もちろん参加する選手たちは若くて健康なはずです。しかし、出場が当然と思われていても、がんのために長期の離脱をしなければならない選手たちもいました。その一人は惜しくもW杯出場を逃したコートジボワール代表のハラー選手(28歳)です。悪性の精巣腫瘍のため、所属するドイツのブンデスリーガ(1部リーグ)の所属クラブから長期離脱が発表されています。

このような例はサッカー選手以外でもあります。競泳の日本代表である池江璃花子選手は東京オリンピック前の19年に、血液のがんとも言える白血病と診断されました。しかし、化学療法や造血幹細胞移植の後、21年7月の東京オリンピックに出場を果たしました。これは本当に「奇跡の復活」だと思います。

◇がんになる前に知識を

がんなどの悪性腫瘍は高齢者に多く発見されるので高齢者の病気と考える人が少なくありません。実際、最近は若い世代ががんと診断されることもしばしば耳にするようになりました。私たちはこのがんという病気にどのように立ち向かっていけばよいのでしょうか。

がんは正しい予防や検診などが確立されていますので、初回の治療が大きなウエートを占めます。ですから、がんになる前に正しい知識を身に付けておくことが重要になります。そこで、次回はがん教育がどのように行われているかという点から説明していこうと思います。(了)

中川恵一・特任教授

中川恵一(なかがわ・けいいち)

東京大学医学部付属病院・総合放射線腫瘍学講座特任教授

1960年、東京大学医学部放射線科医学教室入局。准教授、緩和ケア診療部長(兼任)などを経て2021年より現職。 著書は「自分を生ききる-日本のがん治療と死生観-」(養老孟司氏との共著)、「ビジュアル版がんの 教科書」、「コロナとがん」(近著)など多数。 がんの啓蒙(けいもう)活動にも取り組んでいる。

南谷優成・特任助教

南谷優成(みなみたに・まさなり)

東京大学医学部付属病院・総合放射線腫瘍学講座特任助教

2015年、東京大学医学部医学科卒業。放射線治療医としてがん患者の診療に当たるとともに、健康教育やがんと就労との関係を研究。がん教育などに積極的に取り組み、各地の学校でがん教育の授業を実施している。

(2023/03/24 05:00)

【関連記事】こちら診察室 がんを知ろう

-

2023/10/06 05:00

行動変容に結び付ける

~ヘルスリテラシー向上のために~ヘルスリテラシーを向上させ、単に知識を身に付けるのではなく、正しい知識や考え方に基づいて行動を変え…

-

2023/09/22 05:00

がん教育の効果とは?

~測ることは難しい~2022年の日本の出生数は初めて80万人を下回り、国会では少子化対策がしきりに議論されています。一…

-

2023/09/08 05:00

育った所に恩返し

~がん教育に重要な地域の役割~筆者の一人、南谷は神奈川県横浜市出身ですが、中学生の頃から東京都荒川区の私立学校に通い始め、その後…