「医」の最前線 乳がんを書く

「こんなはずじゃなかった」

~術後の痛み、副作用~ (医療ジャーナリスト 中山あゆみ)【第1回】

◇体験して初めて分かる、治療のつらさ

乳がんに関する情報はあふれている。しかも、私はその道の第一人者への取材活動を通じて、基本的な知識は持っているつもりだった。そんな恵まれた情報環境にありながら、いざ自分が乳がんになった時、「こんなはずじゃなかった」という場面に何度となく直面した。特に生命が救われることに焦点が集まる一方で、あまり触れられてこなかった術後の痛みや治療に伴う副作用は、経験してみなければ全く分からなかった。医療の進歩により、多くのがんが不治の病ではなくなり、中でも乳がんは予後の良いがんと言われている。早期発見なら怖くない、しかし、そんな簡単なものではなかった。

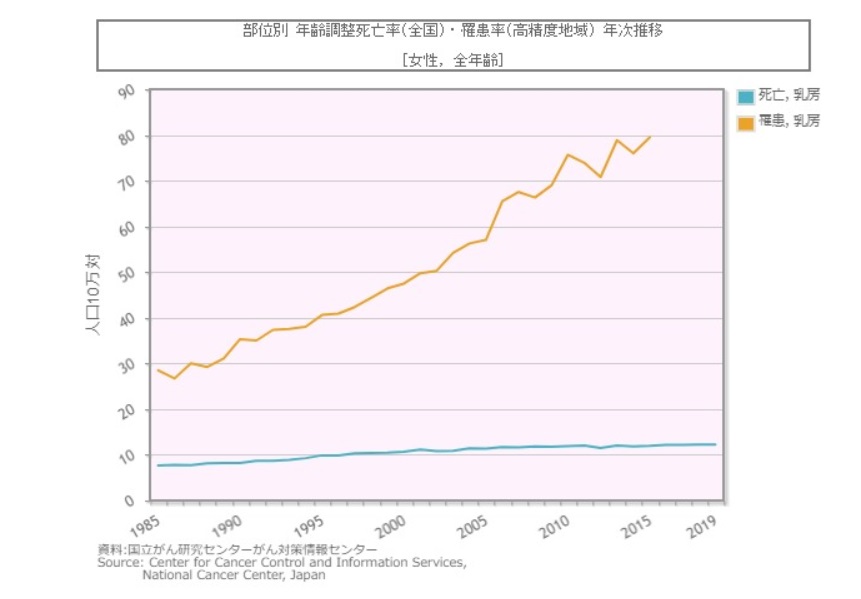

国立研究開発法人国立がん研究センター「がん情報サービス」より転載

◇急増する乳がん患者

2人に1人ががんにかかるという今日、どんなに気を付けていても、完全に防ぐことはできない。しかし、早期発見と治療法の進歩で、不治の病ではなくなりつつある。

人はいつか必ず死ぬ。終末期はいずれ、がんに限らず何らかの形で誰もが経験するが、できれば早期発見して、寿命を全うしたい。

国立がん研究センター「がん情報サービス」の最新がん統計によると、2018年に乳がんの診断を受けた人は約9万4千人。一生の間に乳がんにかかる確率は9人に1人とされている。私が乳がんの取材をするようになった30年ほど前には30人に1人だったことを考えると、恐ろしいほど急激なスピードで増えている。もはや、いつ誰がかかってもおかしくない状況だ。

◇役に立てなかった悔しさが原点

私が初めて身近な人を乳がんで亡くしたのは20年前のことだった。闘病中だった彼女の娘と私の息子は同じ保育園に通っていた。連絡を受けた私は、夏の熱いアスファルトの道端で、ガラケー(ガラパゴス携帯電話)を握りしめたまま、人目もはばからずおえつした。

自宅に駆けつけると、すでに硬く冷たくなった彼女が布団に横たわっていた。安らかな顔をしていた。娘が小学校に入学するまでは生きていたいと頑張っていたのに間に合わなかった。まだ33歳だった。

彼女が胸のしこりに気付いて病院を受診した時には、既にリンパ節に転移がある状態だった。私が知り合ったのは、骨にまで転移した後だった。

この頃、私は主に医療分野を取材する記者として、乳がんの早期発見の重要性を記事にすることもしばしばあり、早期発見できれば高い確率で治ることを伝えていた。それなのに、身近な人の役に立てなかった。そのことが無念でならなかった。

◇検診を勧めまくる

それから、私は新聞や雑誌に記事を書くだけではなく、周囲の女性たちに事あるごとに、乳がん検診を受けるよう勧めた。お世話になった人に何か恩返しをしたいと思った時も、まず検診に行くよう勧めた。その結果、早期発見できて命が助かれば、何よりの恩返しになると本気で思っていた。おすすめのクリニックのパンフレットを渡した人は数知れず、すぐに受診してくれた人もたくさんいる。何度言ってもなかなか行ってくれない人には、どうしたら行ってもらえるのかと真剣に考えた。

◇情けない思い

もちろん、自分でも毎年欠かさず乳がん検診を受けてきた。乳がんになることは避けられなくても、絶対に自分は早期発見できると思い込んでいた。

しかし、結果的に早期発見ではなかった。情けなくて、しばらくは誰にも言えなかった。毎年、検診を受けていたのに、勧めてきた人たちに何と言えばいいのだろうと思っていた。

それでも、やはり私は早期発見の重要性を伝えたい。伝えなくてはならない。早く見つかれば助かるがんで命を落とすなんて、悲しすぎる。

筆者が執筆した本と乳がんの記事

◇終末期の物語

2005年に出版した『病院で死なないという選択』(集英社新書)は、がんの終末期を病院ではなく、在宅やホスピスで過ごすことを選んだ10家族の物語を書いたものだ。紹介した友人はその中の1人として登場する。

がんで亡くなることになっても、最後の日々の過ごし方で、その人や家族の人生が幸せになるということを、さまざまな家族の姿から描いた。大切な家族が死に直面する中で、寄り添い、共に時間を過ごすやり方はそれぞれ違っていても、共通するのは、自らが選択したことに納得しているということだ。そして、大切な人を失っても、残された家族が生きる力をもらって、より強く、豊かになっていく姿に深く心を動かされた。

しかし、同時に現在の医療にもう少し早くアクセスできてさえいれば、若くして命を失わずに済んだケースが多いことに、やるせない思いも募った。

◇私が書くことの意味

乳がん体験談など珍しくない時代となった今、あえて私が書く目的は、正しい情報を伝えることで、早期発見につなげるということ。そして、乳がんになっても自分らしく生きるために、少しでも自分に合った治療法を選択する助けになる情報を伝えることだ。

このため、随所に解説部分を織り交ぜている。医師がインフォームドコンセントを十分にするようになったとは言え、診察室で口頭で伝えられる説明を正確に理解することは難しい。病気の知識については教科書的な情報だけではなく、体験してみて初めて分かったこと、あまり表には出てこないことも書き込んだ。

すべての女性が、いつなっても困らない最低限の知識を持っておくべき時期に来ている。そして、パートナーや友人、周囲の人が乳がんになった時、適切な寄り添い方ができるよう心の準備も必要だ。

この連載が、その一助になることを願う。(了)

中山あゆみ

【中山あゆみ】

ジャーナリスト。明治大学卒業後、医療関係の新聞社で、医療行政、地域医療等の取材に携わったのち、フリーに。新聞、雑誌、Webに医学、医療、健康問題に関する解説記事やルポルタージュ、人物インタビューなど幅広い内容の記事を執筆している。

時事メディカルに連載した「一流に学ぶ」シリーズのうち、『難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏(第4回・5回)』が、平成30年度獨協大学医学部入学試験の小論文試験問題に採用される。著書に『病院で死なないという選択』(集英社新書)などがある。医学ジャーナリスト協会会員。

(2022/02/24 05:00)

【関連記事】