「医」の最前線 乳がんを書く

ささやかな幸せかみしめて

~それでも、早期発見を目指したい~ (医療ジャーナリスト 中山あゆみ)【第12回】

乳がん手術から1年がたち、少しずつ身体は元に戻っている。「痛い、つらい」と嘆きながらも忙しい毎日を送っているうちに、外来診察で術後初めてのマンモグラフィー検査をした。傷の痛みが取れた後も、がんを摘出した辺りが石のように硬くなっていて、とてもマンモグラフィー検査ができる状態ではなかった。しかし、1年たつと、硬さがやわらぎ、元の柔らかい状態に近付いてきた。気付けば、関節痛や体の痛みも少し軽くなっている。

同じがんを患う友人から「3年くらいは体がつらくて大変だったけど、まずは1年。1年たつとだいぶ違ってくると思う」という話を聞いていたので、「その通りだ」と思った。薄紙を剝がすように、少しずつ回復しているのだ。

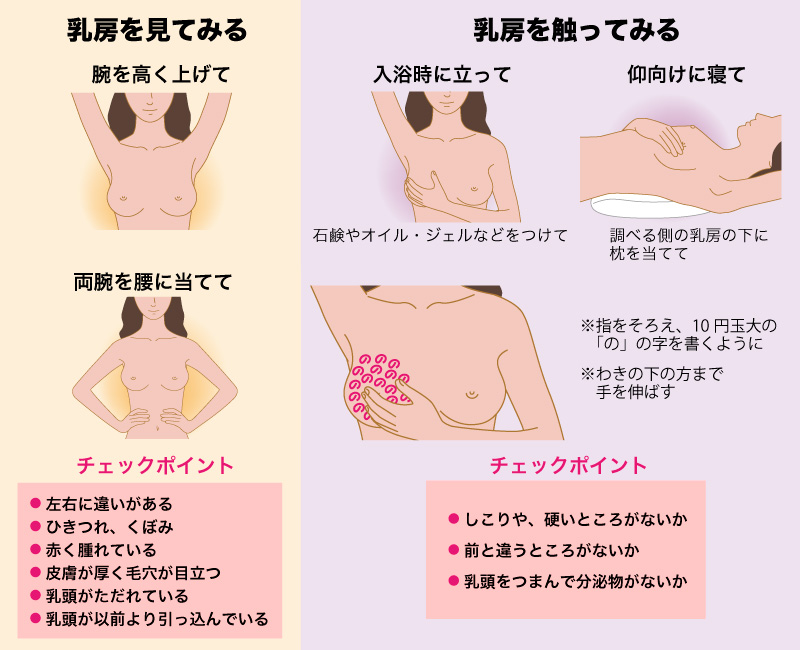

自己触診の方法

◇検診受診率、コロナでさらに低下

私は乳がんになったことを、ごく身近な人にしか言えなかった。それは、「毎年検診を受けていても早期発見できないなら、検診を受けても無駄」と思われてしまうのが怖かったからだ。しかし、それでもやはり1人でも多くの女性に早期発見のための努力をしてほしい。

新型コロナウイルス感染症の流行で、がん検診の受診者は3割ほど減っていることが日本対がん協会の調査で明らかになっている。コロナ禍でも、がんは変わらず発生していることを考えると、この間に検診を受けなかった人たちが、後に進行がんの段階で見つかる可能性もある。

第1回で触れたように、身近に乳がんで亡くなった友人がいて、そのことが乳がんの早期発見について書くことの原動力になってきた。

彼女は乳房全摘手術を受けたが、骨転移の末、車椅子生活になり、最後の日々を在宅で過ごした。家族の献身的な介護を受け、育ち盛りの子どもを残して旅立った。最期まで見事な生きざまだった。子どもは私の息子と同級生だった。わが子の成長を見守ることは親にとって最高の喜びだ。それを見届けることができず、「どんなに無念だったろう」と思うと、いたたまれない気持ちになる。「もっと早く病院へ行っていたなら、こんなに早く死ななくて済んだかもしれないのに、自分はその役に立てなかった、こんなことは繰り返してはならない」という思いが強く残った。

医師や臨床検査技師が自宅まで乳がんを見つけにきてくれることはない。どんなに医学が進歩しても、どれだけ現場の医療従事者たちが努力しても、患者が医療機関に足を運ばない限り、早期発見にはつながらないのだ。

◇検診と自己触診

早期発見のカギは定期的な検診と自己触診の2本立て、そして自分で気になる症状があったときは迷わず乳腺外科を受診することだ。40歳以上を対象に、自治体が2年に1度のマンモグラフィー検査を行っている。乳腺が多い高濃度乳腺の場合、マンモグラフィーでは乳房全体が白っぽく映ってしまい、がんがあっても見分けが付きにくい。この場合、超音波検査を併用した方がいい場合もある。

検診だけで100%見つかるわけではないから自己触診も習慣にしてほしい。乳房は人それぞれ、硬さも違えば感触も違う。脂肪が多く柔らかい人、乳腺が多くゴツゴツと硬い人などいろいろだ。最低でも月に1度は自分の乳房を目で確認し、手で触れて違和感が無いかどうかチェックする習慣を持ちたい。

閉経前の場合、月経周期に伴って乳房の状態も変化する。月経が終わった後、乳房の張りが落ち着いたときが触診のベストタイミングだ。お風呂で体を洗うとき、素手にせっけんを付けて洗うと、すべりが良くなって乳房のチェックもしやすい。しこりにならない乳がんもあるとはいえ、自分で見つけることができるがんでもある。胃や腸に手を突っ込んで触ることはできないが、乳房は、いつでも触れることができる。

そして、気になる症状があれば、後回しにせず、できるだけ早く乳腺外科を受診してほしい。診断に納得がいかない場合は、迷わずセカンドオピニオンを取りたい。私のように1人の医師を頼りきって、自分の乳房の健康を丸投げしてしまうことのないよう、客観的な視点を忘れないでほしい。

◇リスクの高い人は予防切除も

ただし、家族に乳がんになった人がいる場合などは、40歳以上、2年に1回の自治体の検診を待たずに、人間ドックなども活用して年に1回は検診を受けたほうが良いとされている。

2013年に両方の乳房を切除して再建した女優のアンジェリーナ・ジョリーのケースは有名だが、日本乳癌学会将来検討委員会HBOC診療ワーキンググループ規約委員会の「遺伝性乳がん卵巣がん症候群の保険診療に関する手引き」によると、乳がんの4%は、BRCAという遺伝子異常を持ったHBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)であることが分かっている。

日本では20年4月から、この遺伝子異常を調べる血液検査と乳がん患者が発症していない片方の乳房を予防的に切除する手術が保険適用になった。実際に予防切除手術を受けるかどうかは本人の選択だ。主治医とよく相談して慎重に決めることが大切になる。

アンジェリーナ・ジョリー=2021年10月18日AFP時事

◇努力をつなげる

世の中には、まだまだ未知の病気もあれば、治療法が解明されていない病気もある。医学で分かっていることなど、ほんのわずかなのだ。それでも、医療は着実に進歩を続け、数十年前には助からなかった病気も助かる時代になってきた。多くの医療者が時間を惜しんで、気が遠くなるほどの仕事を積み重ねてきたからに他ならない。しかし、どんなに医療者が努力しても、具体的に患者の命を救うことや、健康を維持することにつながらなければ意味がない。正確な情報を提供することで、そこをつないでいくのが私たちメディアに携わる者の役割だと思っている。

◇毎日を精いっぱい生きる

平均寿命がどんどん延びて、人生100年時代と言われるようになってきた。国立がん研究センターの「全がん協加盟がん専門診療施設の診断治療症例について(5年生存率、10年生存率データ更新)」によると、私の乳がんⅡ期の10年生存率は約84%。大多数は生きられるとも言えるが、16%は10年を待たずに死ぬということでもある。

早期発見で温存手術を受けた妻が、5年後に再発し、帰らぬ人となったという大学教授の話をつい最近、ネットで見つけ、足元が震える思いをした。彼も生存率9割と聞いて、自分の妻はその9割に入ると信じて疑わなかったという。統計の落とし穴だ。9割は治る予後の良いがんでも、1割は死ぬ、自分がそこに入らないとは限らないのだ。ただ、10年、20年後の再発もまれではないが、再発乳がんに対する新薬も登場し、再発イコール死というわけではなくなってきている。

あれこれ考えて不安になることもある。しかし、いつ終わるか分からない限られた人生を再発におびえて過ごすのはもったいない。病気はたくさんあるし、事故で亡くなる可能性もある。それこそ、あす大地震が来て死ぬかもしれない。残された時間がどれくらいあるのか、実は誰もわからない。

究極の対策は、毎日を精いっぱい生きるということに尽きるのではないか。例え、あす死ぬことになったとしても、それまでの日々が幸せであればいい。自分にとって何が大切なのか、誰を大切にしたいのか、どのように時間を使いたいのか。それは自分にしか決められないことだ。自分の気持ちに正直になって、日々のささやかな幸せをかみしめていきたい。(了)

中山あゆみ

【中山あゆみ】

ジャーナリスト。明治大学卒業後、医療関係の新聞社で、医療行政、地域医療等の取材に携わったのち、フリーに。新聞、雑誌、Webに医学、医療、健康問題に関する解説記事やルポルタージュ、人物インタビューなど幅広い内容の記事を執筆している。

時事メディカルに連載した「一流に学ぶ」シリーズのうち、『難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏(第4回・5回)』が、平成30年度獨協大学医学部入学試験の小論文試験問題に採用される。著書に『病院で死なないという選択』(集英社新書)などがある。医学ジャーナリスト協会会員。

(2022/05/12 05:00)

【関連記事】