がん患者・家族の心のケア

~孤独にさせず、頼れる場所を~

がんという病気になると、自分や家族はどうなるのだろうか。仕事、生活、子どもは? 体の不調を感じて医者にかかったり、健康診断を受けたりして罹患(りかん)が判明した場合、混乱と不安と死への恐怖を抱えたまま病気の治療を開始しなくてはならない現実に、多くの人は心が折れる。がん患者と家族の心の治療をする専門家を訪ねた。

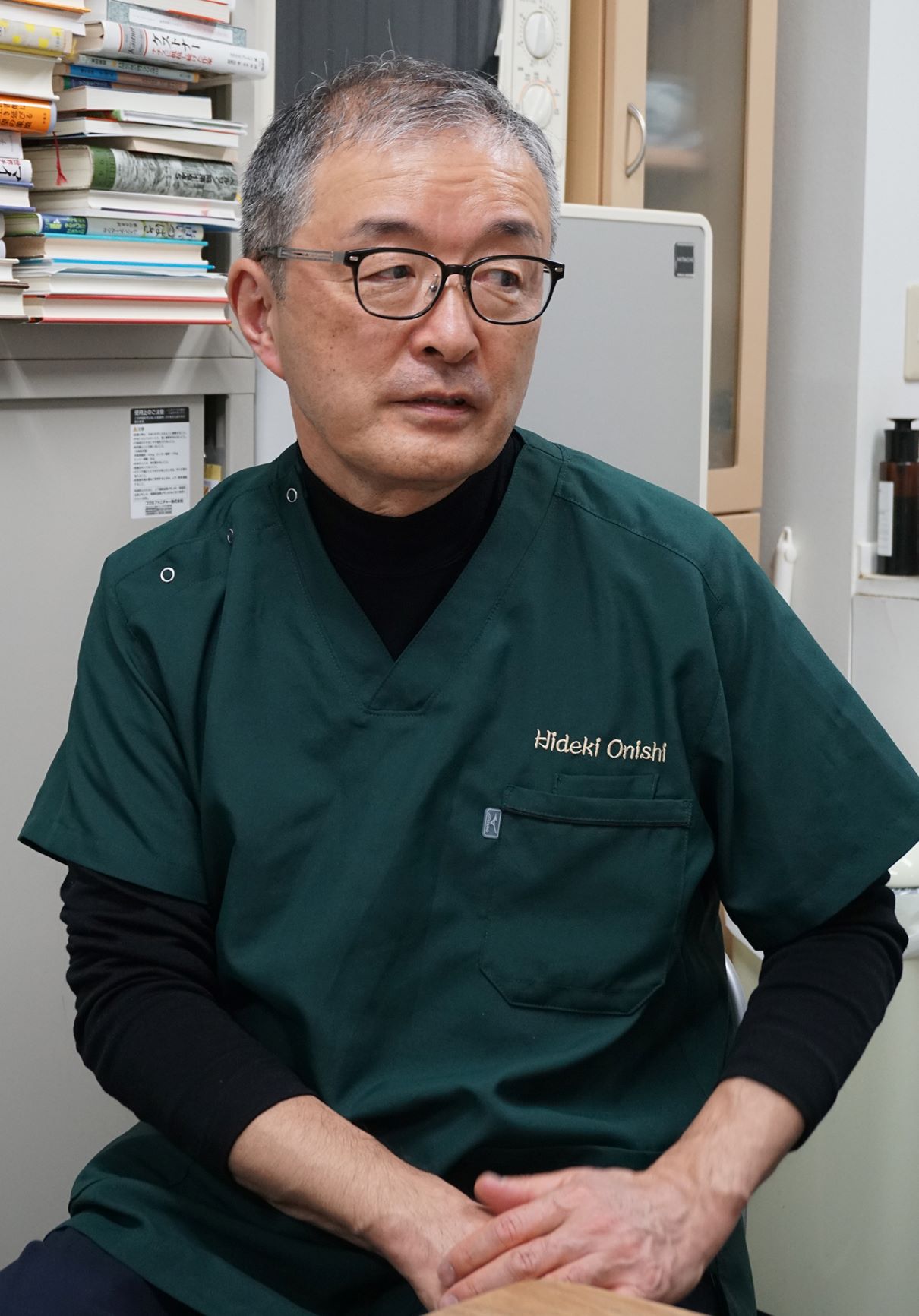

「患者さんとの会話を通して、人間は再構成できると確信します」と大西教授

◇精神にダメージ

厚生労働省の調査によると、日本におけるがん患者への告知率は1980年代後半は15%ほどだったが、2016年の国立がん研究センターによる調査では94%を超えている。

告知件数が増え始めた90年代から、告知による精神的ダメージの緩和が必要になり、専門診療をする「精神腫瘍科」が発展し始めた。80年代に発表された米国の論文によると、100人のがん患者のうち50人に何らかの精神疾患が認められるとの記載がある。

◇対話で治療方針探る

埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科の大西秀樹教授は「がんになれば誰もが不安で苦しい。患者さんからそうした話を聞く中で、出てきた問題に対処します。何がつらいのか、治療費や就労の心配はどうか、また、うつ病や意識障害などがあるかどうかのチェックは、毎回の診察で欠かさず行います」と話す。

うつ病などの恐れがあると判断した場合は薬を処方する。相談できる場所が他にもあった方がいい患者には、同じような病気を経験した人が当事者を支える活動「ピアサポート」のグループを紹介したり、院内の「がん相談支援センター」につないだりすることもあるという。

男性患者との対話では、最近の話から妻を亡くした5年前当時のリアルな記憶まで、さまざまな話題に触れていく

精神症状の改善はスムーズな治療のために欠かせない。欧州の研究者たちによって2000年に発表された論文では、乳がん患者が術後化学療法を受ける割合は、抑うつがない患者で90%、ある場合で52%と、精神状態によって異なる。

抗がん剤治療をしっかり行うためには「患者とよく話し、倦怠(けんたい)感や意欲低下が抗がん剤治療の副作用なのか、うつ病なのか、きちんと見極める必要があります。それには、主治医など治療チーム全員がうつ病の可能性を頭に入れておかなければなりません」と大西教授は指摘する。

◇家族・遺族も診療

「僕にとっては、先生と話す時間が光。はるか頭上にある水面の先に透かして見える太陽のようだった」。こう話すのは都内に住む60代の男性。がんの手術後に肝臓の病気が悪化した妻を18年6月に亡くした。男性は「遺族外来」に通院する患者で、同年の12月から大西教授の診察を受けている。

家族は第二の患者。同科には患者本人だけでなく、その家族の心をサポートする「家族外来」「遺族外来」が設けられている。治療や入院に付き添うなど、やらなくてはいけないことが多い家族も精神的な負担は大きい。大西教授は「一生懸命に患者をケアした家族ほど罪悪感や後悔が大きい。家族ケアは大事です」と言葉を強める。

男性は妻の指輪をリサイズして、ずっと肌身離さず着けている

来院当初は後悔と、妻に対して「申し訳ない」という気持ちが強かったと話す男性。深い水の底で遠い水面を見上げながらもがいているような、抑うつ感を自覚していた。今は趣味のバイクやキャンプを楽しめるようになった。「大西先生の『(妻が)上から見ていたら、あなたが楽しそうにしている方がいいと思うはず。逆ならそうでしょう?』という言葉を聞き、随分楽になった」

「妻が喜んでくれているだろう」と思えるようになってから、楽しいことをしている自分に罪悪感を感じることは少なくなったという。男性は「こうした医療分野がもっと当たり前になっていいと思う。プロに話を聞いてもらい、頼ることができる環境があると全然違う」と、穏やかな表情で話してくれた。

- 1

- 2

(2023/03/20 05:00)