人生の最期はどこで迎える?

~がん患者の遺族調査が示す医師や家族との話し合いの大切さ~

1カ月前はしっかり食べていた

◇望んだ場所での最期

記者の父の場合、86歳の時に直腸にステージⅢの悪性黒色腫が見つかり、大学病院で摘出手術を受けて人工肛門(ストーマ)を造設した。その後、一般病院、老人保健施設で療養。手術から半年後に自宅に戻り、介護保険サービスと在宅診療を利用しながら、亡くなるまでの2年余りを希望通り自宅で過ごした。

手術から8カ月後の検査で肺に小さな転移が見つかったため、免疫チェックポイント阻害薬による治療を勧められて検討したが、副作用が出る可能性がある一方で、全ての人に薬の効果があるわけではないこと、治療費などの経済的負担、通院治療の体力的な課題なども考慮して積極的な治療は行わないと決めた。

若いころから健康には人一倍気を配り、大きな病気をしたことはない。親や兄弟にがんになった人もいなかった。それなのに医師の言う「たちの悪いがん」になったと知った時の驚き、悔しさ、諦めは想像に難くない。

「90近くになってくると、いろいろ(病気が)出てくるわ。死んでしまうんやろなと思ったけど、じたばたしたってしょうがないやん。今はしんどないし、がんの痛みがどんな痛みか分からんからな。このまま治らんでも、しんどくならない状況が続いたらええなと思ってる」。手術から1年たった頃、病気についてどう考えているか思い切って尋ねてみると、そんな言葉が返ってきた。

訪問看護師にひげをそってもらってさっぱりした

亡くなる半年ほど前に腸閉塞の緊急手術を受けるまでは食欲もあり、ストーマのパウチにたまった便を1日に3、4回処理する必要があった。尿はカテーテルから排出。親族の集まりの場で、「情けない体になりました」と話していたが、皮肉にも、ストーマとカテーテルのおかげで、いわゆる「下の世話」の負担が軽減され、介護する側にとっては楽だった。

特に、腸閉塞の手術後、ほぼ寝たきり状態になってからは、太ももに転移した腫瘍からにじみ出る血液や浸出液で汚れる寝間着や寝具の交換に加え、おむつ替えまでしなければならなかったら、自宅で看続けるのは難しかっただろう。日本オストミー協会の会合を取材した時、「寝たきりになった時は介護が楽よ」と会員の女性が話していたことを思い出した。

◇家族の4割が介護に負担感

週に1回来てもらっていた訪問診療の医師には、最後まで入院せず自宅で過ごしたいこと、容体が悪化しても延命治療は望まないことを伝えていたが、食が細くなり、目に見えて弱っていくと、家族としては「死」を連想させる話を本人とすることは、はばかられた。しんどそうな時は、そもそも話せる状況でもなかった。

最後の1~2週間は強い倦怠感とせん妄の症状があった。痛みを訴えることはほとんどなかったが、本当に痛みがなかったのかは分からない。しかし、医師や看護師らの予想より1年以上も命を永らえることができたのは、元来丈夫で持病もなかったことに加え、住み慣れた家で家族に見守られ、気兼ねなく過ごせたからかもしれない。

食事の介助や、介護ヘルパーの来られない夜間のストーマケアを行っていた84歳の母も足腰が弱っていたが、自宅療養にこだわる父に寄り添った。「病院に行ったほうが体の様子もよく分かるやろけど、痛がったり、熱を出したりしてないなら、嫌がるのを無理に行かせるわけにいかんし」と振り返った。

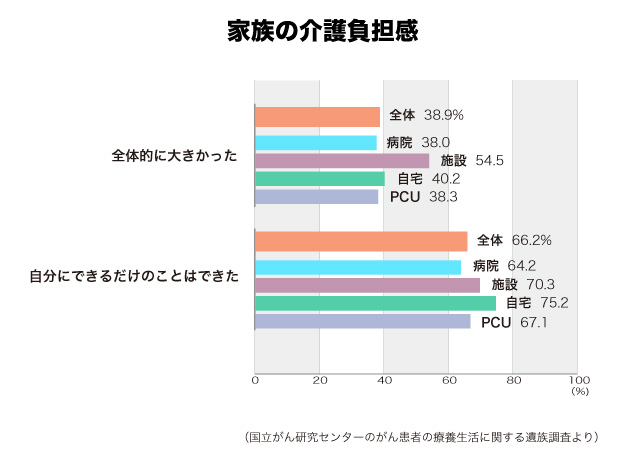

がん研究センターの遺族調査によると、家族に介護の負担感があったのは病院、自宅、PCUとも4割程度。施設では5割を超えていたが、患者が高齢のため病気の進行が緩やかで療養機関が長期化したこと、日常生活動作や認知機能の低下などが理由として考えられるという。

遺族調査は今後も継続して行われ、結果は国のがん対策に生かされる。小川医師は「入院や治療の変更などをきっかけに早い段階から繰り返し医療者と患者や家族が話し合うことが大事。患者が望む療養場所が選択できるように、病院でも在宅でも痛みやだるさのコントロールができるようになることが医療的に望まれる。病院から地域へのスムーズな連携のため、拠点病院の緩和ケア外来がもっと地域に開かれた窓口として活用されるといい」と今後の課題を強調した。(編集委員・中村正子)

- 1

- 2

(2022/04/05 05:00)

【関連記事】