パーキンソン病(PD)はアルツハイマー病に次いで頻度の高い神経変性疾患であり、加齢とともに有病率は上昇する。名古屋大学大学院神経内科学の横井克典氏らは、人工知能(AI)を用いた機械学習により会話の内容を解析し、認知機能の低下がないPD患者に特徴的な会話の把握とPDの診断の可能性を検討。PD患者は認知機能低下の有無にかかわらず会話の異常が認められ、会話内容を解析することで診断につながるとの結果をParkinsonism Relat Disord(2023年4月26日オンライン版)に報告した。

会話を自然言語処理により分析し、機械学習により傾向を探索

PDでは動作緩慢、筋強剛、安静時振戦などの運動徴候と、認知、精神、睡眠、自律神経、感覚障害などの非運動徴候が認められる。また、これらに加えてコミュニケーション上の変化も特徴的であり、PD患者の9割以上がなんらかの言語障害を有しているとされる。しかし、これまで会話の特徴や異常についての解析はほとんど報告されていない。

今回の研究対象は、2012年4月〜20年3月に登録されたPD患者53例(男性24例、女性39例)および健康対照者53例(同24例、39例)で、年齢、性、教育年数、認知機能(Japanese version of the Montreal Cognitive Assessment;MoCA-J)に有意差はなかった。

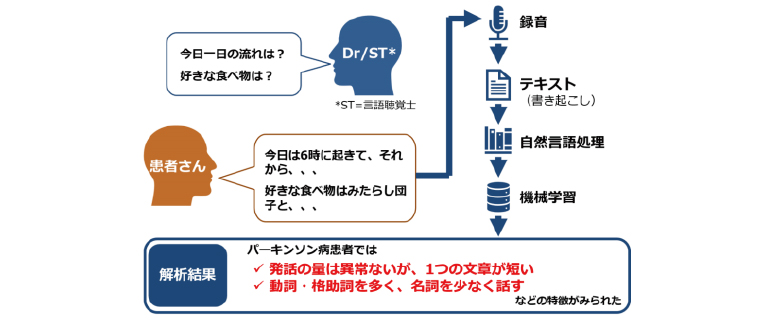

対象の会話を自然言語処理〔コンピュータによる日常使用言語(自然言語)の機械的分析〕を用いて分析し、さらに機械学習アルゴリズムにより両群に特徴的な会話の傾向を探索した(図)。評価項目は品詞と構文の複雑さに焦点を当てた37の特徴量とし、機械学習の手法の1つであるサポートベクターマシンなど用いてPD患者の会話の識別に有効な項目を絞り込み、両群の識別率についても検証した。

図. 会話の自然言語処理の手法と解析結果

(名古屋大学プレスリリースより)

8割以上の精度でPDを判別可能か

検討の結果、両群で言語流暢性課題(1分間で「か」で始まる単語をできるだけ多く発言させる)や意味流暢性課題(1分間で動物の名前をできるだけ多く発言させる)に有意差はなかったが、品詞の数はPD群で有意に少なかった。文の数については有意差がなかった。

次に、Wrapper法により予測精度の検証および精度が最も高くなる特徴量の組み合わせを探索した結果、PD群では動詞の割合、格助詞の割合、1文当たりの動詞の割合が有意に多く、1文当たりの一般名詞、固有名詞、フィラー(「ええと」「あの」「まあ」など発話の合間のつなぎ言葉)の割合が有意に少なかった。

横井氏らは「健康人と比べ、PD患者では①1回の発話に含まれる品詞の数が少なく1つの文章が短い、②動詞と格助詞が多く、名詞とフィラーは少ない―という特徴が示され、8割以上の精度でPDを判別できる可能性が示唆された」と結論。今回の手法を認知機能が低下したPD患者や、アルツハイマー病などPD以外の神経変性疾患患者に対し応用していく予定であるという。

(編集部)