小児の炎症性腸疾患

不足する診療施設 国立成育医療研究センター小児炎症性腸疾患センター長 新井勝大医師

安倍晋三首相が辞職する理由となった潰瘍性大腸炎やクローン病=用語説明参照=などは、腸の粘膜に慢性の炎症が起きる炎症性腸疾患(IBD)だ。成人してからの発症が多いが、乳幼児期や学童期に発症する小児の患者も少なくない。副作用に対する恐れから成人患者以上に治療法の選択に慎重さが求められることに加え、病状の把握に欠かせない大腸内視鏡や小腸カプセル内視鏡=用語説明参照=などの検査を十分に実施できる施設が少ないといった課題を抱えている。

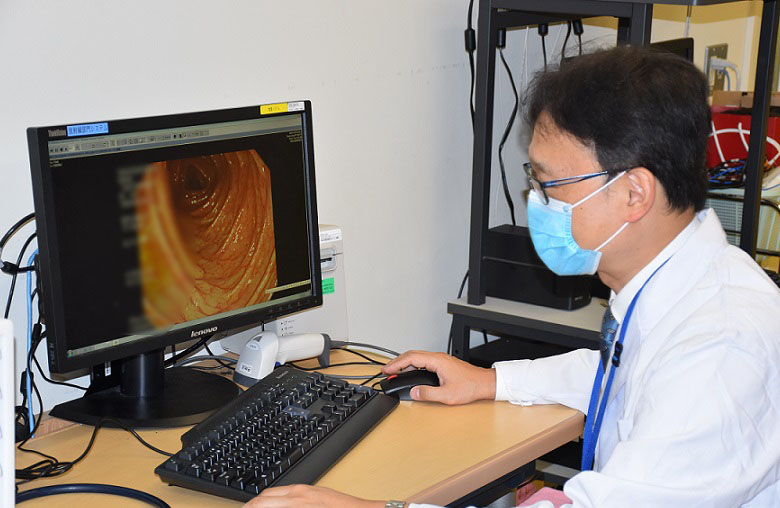

内視鏡で得た大腸内壁の画像で病状を評価する新井医師

◇増えている小児患者

「IBD患者の約20%が、小児期あるいは思春期に発症する。さらに、小児期発症患者の約15%が、6歳までに発症する『超早期発症型IBD』だ。IBDの小児患者は、世界的に増加傾向にある」。国立成育医療研究センターで「小児炎症性腸疾患センター長」を務める新井勝大医師は、現状をこう説明する。

IBDと診断する端緒が、持続する下痢や血便であることは成人患者と変わらない。しかし、小児については、IBDを診たことのある小児科医も、子どもの大腸の内視鏡検査ができる施設も少ない。このため複数の医療機関を受診するなどして、診断まで時間がかかることも少なくない、と新井医師は指摘する。

◇適正診断に足りぬ施設

成育医療研究センターにおいては、体重3キロ以上あれば大腸の内視鏡検査もできるし、1歳前後になれば、小腸のカプセル内視鏡検査も実施できる。しかし、全国的に見れば、このような施設はまだまだ足りない。

乳幼児の大腸検査は、鼻から入れる細い内視鏡を使う。右は成人用の大腸内視鏡、左は鉛筆

「患者や家族はもちろん、一線の小児科医も適切な診断と治療ができる医療機関を探さざるを得ないのが現実だ」と新井医師は話す。

◇長期入院は減少

近年、数は少ないが乳幼児患者を中心に、遺伝子変異による免疫異常などが原因で腸炎を発症する「遺伝性IBD」の存在が明らかになり、これまでに60以上のケースが発見されている。通常の治療では効果がないこともあるが、異常のある遺伝子のメカニズムが判明すれば、それに応じた治療の検討が可能だ。遺伝性IBDの中には、骨髄移植で完治するものもあるという。

このような希少な例を除けば、多くの患者は治療を続けながら成長し、大人になっていく。増悪期には成人患者と同様にステロイドなどで激しい症状を抑えることもあるが、自覚症状がない寛解期には、より副作用の少ない治療を続けて寛解維持に努めることになる。

「寛解期も治療を続けて病状の安定を目指すことになるが、検査法と治療薬の飛躍的な進歩により、以前のような長期入院は減った。結果として、学業や学校生活への影響は以前に比べて小さくなっている」

- 1

- 2

(2020/09/11 07:00)