肥満のある人は世界に約25億人、日本におよそ2,800万人いると推定されている。肥満には複合的な要因があり、生活習慣のみが原因ではないが、「肥満は自己責任」などのスティグマが存在している。日本イーライリリー株式会社と田辺三菱製薬株式会社は本日(2月27日)、東京都内でメディアセミナーを開催し、肥満症当事者の抱える課題を知るために実施した意識調査の結果を発表した。調査を監修した琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座(第二内科)教授の益崎裕章氏は「肥満の要因は自己管理能力の欠如にあるという偏見や差別(オベシティ・スティグマ)が存在し、オベシティ・スティグマは医療現場や肥満症患者本人の中にも高い割合で存在していることが分かった。医師の6割、一般生活者の7割、肥満症患者の9割が『肥満は自己責任』と考えていた」と報告した。

肥満のある人は世界に約25億人、日本におよそ2,800万人いると推定されている。肥満には複合的な要因があり、生活習慣のみが原因ではないが、「肥満は自己責任」などのスティグマが存在している。日本イーライリリー株式会社と田辺三菱製薬株式会社は本日(2月27日)、東京都内でメディアセミナーを開催し、肥満症当事者の抱える課題を知るために実施した意識調査の結果を発表した。調査を監修した琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座(第二内科)教授の益崎裕章氏は「肥満の要因は自己管理能力の欠如にあるという偏見や差別(オベシティ・スティグマ)が存在し、オベシティ・スティグマは医療現場や肥満症患者本人の中にも高い割合で存在していることが分かった。医師の6割、一般生活者の7割、肥満症患者の9割が『肥満は自己責任』と考えていた」と報告した。

東アジア人では皮下脂肪を蓄える力が弱い

益崎氏はまず、2000年に日本肥満学会が提唱した肥満症の概念を紹介。世界保健機関(WHO)では、BMI30以上を肥満と定義しているが、日本人を含む東アジア人では皮下脂肪を蓄える力が弱いため、BMI25以上で合併症のリスクが高まることからBMI25以上を肥満と定義していると説明した。

肥満に至る要因は、個人の生活習慣のみならず、遺伝や環境、身体的、心理的、また社会的な要因などが複合的に組み合わさっており、自分の努力だけでは解決が難しい。それにもかかわらず肥満の要因は自己管理能力の欠如にあるというオベシティ・スティグマが存在し、オベシティ・スティグマは、医療現場や肥満症患者本人の中にも存在している。

肥満症治療の基本は食事療法・運動療法で、肥満に起因ないし関連する健康障害の改善が期待できる。しかしながら、食事・運動・ライフスタイルの改善だけでは、長期にわたり体重を維持することは困難な場合もある。

同氏は「2024年12月27日に持続性GIP/GLP-1受容体作動薬チルゼパチドが肥満症を適応として国内製造販売承認を取得するなど、新たな治療選択肢が広がっている今こそ、肥満症治療はアプローチや支援を見直すときを迎えている」と指摘した。

「100%自分の責任」と回答した肥満症患者は約3人に2人

次に益崎氏は2024年11月8日〜11月12日に実施された肥満症患者、医師、一般消費者を対象にした肥満・肥満症に関する意識調査結果を紹介。回収サンプル数は肥満症患者300人、医師300人、一般消費者1,000人であった。

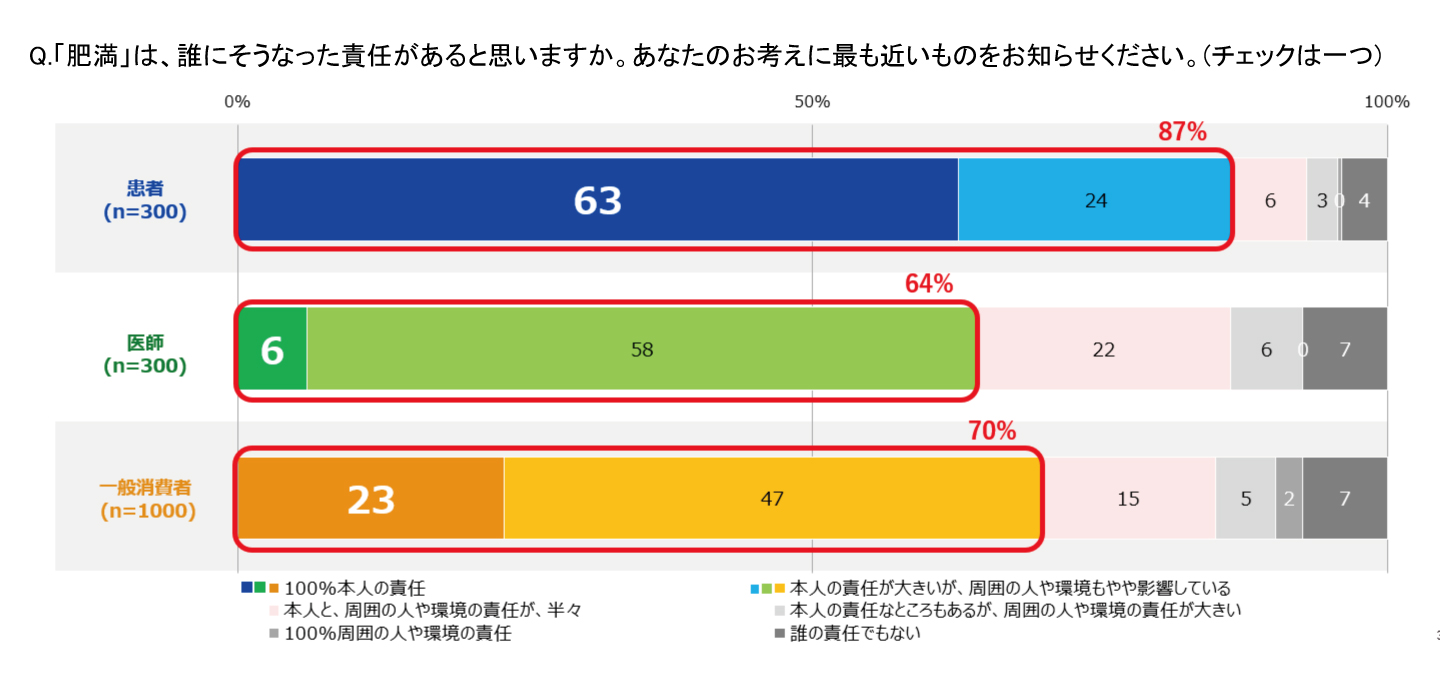

その結果、肥満の責任の所在についての質問では、「100%本人の責任」と「本人の責任が大きい」を合わせると患者が87%、医師が64%、一般消費者が70%と多数を占めた。患者・医師を含む社会には「肥満は自己責任」という考え方が根強く、オベシティ・スティグマが社会全般に存在していることが明らかとなった。また、「100%本人の責任」と回答した患者は約3人に2人(63%)だった(図)。

図. 肥満の責任の所在

(メディアセミナー資料より)

肥満症治療についての質問では、他の病気と同等またはそれ以上に「治療が必要」と回答した患者が78%、医師が87%、一般消費者が69%であったが、保険診療で肥満症治療が積極的に行われることについては、一般消費者の約半数が「好ましいと思わない」または「どちらともいえない」と回答した。

診療時、体重に関する話を「聞きたい」患者が79%、医師が91%。しかし、両者とも体重に関して「気軽に話せる」かどうかについては回答が二分した。気軽に話せない理由については、「(患者さんが)恥ずかしいから」と思っている医師に対し、患者は「体重管理は医師の仕事ではなく、本人の責任だから」が最多であった。同氏は「話しにくさの根源にはオベシティ・スティグマが存在しており、オベシティ・スティグマの存在が適切な治療介入を妨げている可能性がある」と述べた。

最後に同氏は「これまで肥満症には決定的な治療薬がなかった中で、革新的な薬剤が登場した。革新的な薬が登場した経験値を日本全体で深めていく必要がある」と付言した。

(編集部・芦澤直子)