こちら診察室 よくわかる乳がん最新事情

【特別編】乳がん患者、将来の妊娠の可能性は

「生殖補助医療」始める選択も 東京慈恵会医科大学の現場から

◇抗がん剤治療による卵巣へのダメージを考慮

乳がん患者の病状はさまざまだ。非浸潤がんか浸潤がんかといったがんの進行度や、がんの性格(生物学的特性)に基づくルミナル型(ホルモン受容体陽性)、HER2(ハーツー)型、トリプルネガティブ型といったタイプに応じて、手術、放射線治療、薬物療法(化学療法、ホルモン療法、分子標的療法に大別される)を組み合わせた治療が行われる。

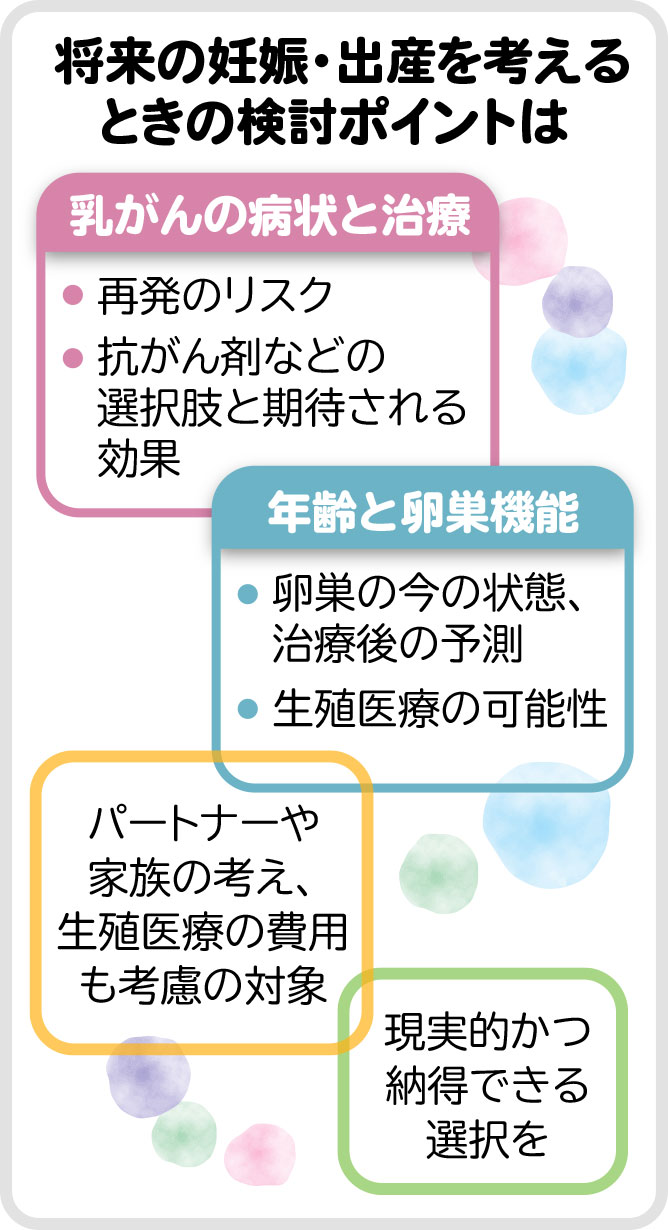

将来の妊娠・出産を考えるときの検討ポイントは

「転移していない早期乳がんの手術や局所の放射線治療は妊よう性にほとんど影響しない」と岸准教授は話す。問題になるのは主に薬物療法だ。

「薬物療法で最も影響が大きいのは化学療法の抗がん剤。特にシクロフォスファミド(アルキル化薬と呼ばれる種類の抗がん剤)の毒性が問題視されている」と岸准教授。シクロフォスファミドはアンスラサイクリン系と呼ばれる抗がん剤(ドキソルビシン、エピルビシン)との組み合わせでよく使われる薬だ。

手術後、再発・転移の予防目的で行われる標準的な抗がん剤治療は3カ月から半年ほど続くが、抗がん剤の影響で卵巣機能が低下して2~3カ月で月経が来なくなることが多い。年齢が高いほど無月経になるリスクが大きいとされ、治療終了後、月経が再開しても自然妊娠が困難になったり、卵巣機能が回復しないまま閉経してしまったりする。

がん医療の主治医と生殖医療の担当医は、こうした卵巣へのダメージも考慮しながら、妊よう性温存の希望に沿えるかどうかを判断する。その結果、生殖補助医療が勧められることも多いが、あくまでがん治療が最優先となるため、抗がん剤治療を安易に避けることはできない。

◇ホルモン療法は長期化による「年齢の壁」も

ホルモン受容体陽性の乳がんに対するホルモン療法(内分泌療法)の場合、問題となるのは治療薬の影響よりも治療の長期化だ。手術後の服薬期間は5年が基本で、長い人だと10年続くため、加齢によって自然に卵子の数が減少し、質も衰えてしまうリスクがある。

個人差はあるが、自然妊娠は42~43歳が限界と考えられている。「例えば37歳の患者だったら、ホルモン療法が終わるのは42歳になってしまうので、『ホルモン療法開始前に、生殖補助医療によって卵子を採取し、将来の妊娠を期待する、という選択肢があります』といった話をすることが多い」

HER2型乳がんに対する分子標的療法の場合、治療薬(抗HER2薬)のトラスツズマブの服薬期間は1年が基本。抗がん剤を併用する治療法が多く、むしろ抗がん剤による影響をより考慮しながら、妊よう性温存の希望に沿えるかどうかを考えていく。

(2020/08/28 07:00)