潰瘍性大腸炎は粘血便、下痢、腹痛などを主徴とし、寛解と再燃を繰り返す難治性疾患であり、日本での患者は20万人以上と推定される。治療としてステロイドを基本とした寛解導入および維持療法が行われるが副作用の懸念があり、治療抵抗例に対する治療選択肢も確立されていない。関西医科大学内科学第三講座主任教授の長沼誠氏らは、入院を要する急性重症潰瘍性大腸炎患者の治療における第一選択としての生物学的製剤などを用いた先端治療(advanced therapy)の有効性を検討する多施設共同観察コホート研究を実施。先端治療の有効性はステロイドと同等だったことを報告するとともに、今回の結果に基づく新たな治療戦略のフローチャートをJ Gastoenterol(2023; 58: 1198-1210)に発表した。

先端治療を入院後第一選択とした寛解導入率は

中等症および重症潰瘍性大腸炎に対する薬物療法の第一選択はステロイドとされるが、精神症状、耐糖能異常、消化管潰瘍などの副作用の報告があり、ステロイド治療抵抗例や依存例も存在するため新たな治療戦略の確立が待望されている。

長沼氏らは、日本医療研究開発機構(AMED)の難治性疾患実用化研究事業の一環として、入院を要する急性重症潰瘍性大腸炎患者における治療エビデンスの構築を目的に今回の研究を行った。

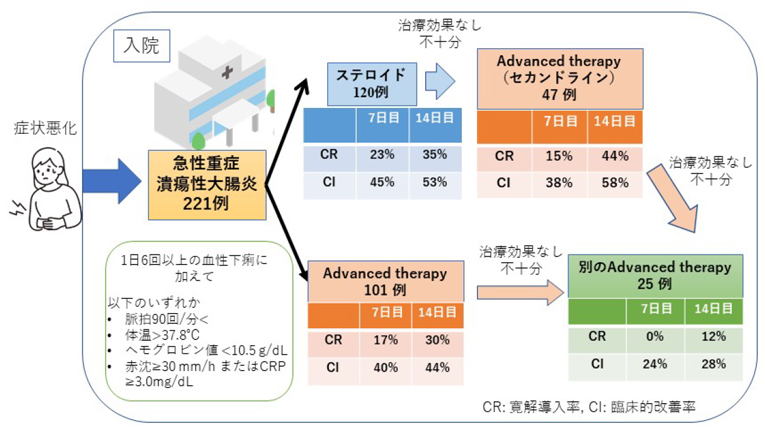

対象は2020年8月~21年7月に国内の39施設で入院後の治療としてステロイド療法または先端治療〔アフェレシス、免疫抑制薬(タクロリムス、シクロスポリン)、生物学的製剤(インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、ベドリズマブ、ウステキヌマブ)、JAK阻害薬(トファシチニブ)〕を受けた急性重症潰瘍性大腸炎患者221例。主要評価項目は、入院7日目および14日目の寛解導入率(完全奏効、患者報告アウトカムスコア2未満、血便消失と定義)とした。

寛解導入率、臨床的改善率ともに同等

検討の結果、寛解導入率はステロイド群で入院7日目が22.5%、14日目が35.0%、先端治療群ではそれぞれ16.8%、29.7%と同等だった。同様に、臨床的改善率はステロイド群がそれぞれ45.0%、43.6%、先端治療群が39.6%、43.6%と差がなかった。

入院後治療の内訳は、ステロイドが120例、先端治療が101例で、タクロリムス、インフリキシマブの投与例が多かった。患者背景を見ると、先端治療群で罹病期間が長い、ステロイド依存性、入院12カ月以内に2回以上再燃した割合が多い、外来でのステロイド使用歴が多いなどの特徴が見られたが、重症度に両群で差はなかった(図1)。

図1.研究の概要および入院後の治療別に見た成績

入院前にステロイド療法を受けていた患者のうち、入院後に先端治療に切り替えた50例では、入院後もステロイドを継続・増量した78例と比べ14日目の完全奏効率が有意に高かった(34.0% vs. 10.7%、P=0.020)。また、ステロイド群のうち効果不十分で先端治療に切り替えた47例では、寛解導入率は7日目が14.6%、14日目が43.8%、臨床的改善率はそれぞれ37.5%、58.5%と比較的良好だった。

一方、先端治療群またはステロイド群の効果不十分例で、入院後に2つ目の先端治療に切り替えた25例では、7日目に寛解導入を達成できた症例はなく、最終的に28%が手術を受けた。

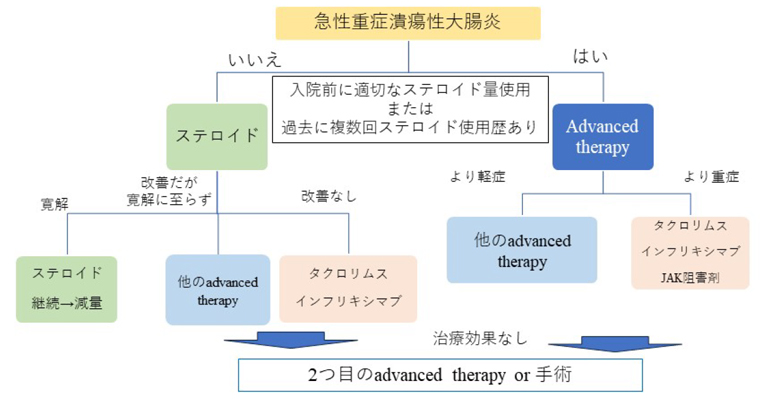

以上の結果を踏まえ、長沼氏らは「重症潰瘍性大腸炎の入院患者に対する先端治療の有効性は、ステロイドとほぼ同等であった。特に入院前にステロイドを使用していた患者では、ガイドラインや治療指針に準じてステロイドを増量するよりも、先端治療に切り替えた方が高い効果が得られた」と結論。先端治療を組み込んだ新たな治療戦略のフローチャートを提示している(図2)

図2.急性重症潰瘍性大腸炎の入院患者に対する治療フローチャート

(図1、2ともに関西医科大学プレスリリースより)

(服部美咲)