こちら診察室 眼科治療の最新事情

AI眼科医療は本当に良いか?

~立ち止まって考えたい~ 第6回

医学は万能ではないのに障害認定や障害年金の基準になるなど「随分と幅を利かせているな」と私は思います。人工知能(AI)が進歩すると、「医学は劇的に発展する」「万能になる」とか、学会に出席するとそんな声が聞こえてきます。今秋の日本の眼科関連学会のプログラムを一覧すると、「実用化が見えてきたAI医療機器」「AIの夢:イメージングとAI」「緑内障診療とへのAIの活用の実情と今後」「角膜疾患とAI」などと、AIという文字がたくさん躍っています。

こうしたテクノロジーを利用するのは時代の当然の流れです。しかし、それらが私たちにとって本当に良い事ばかりなのかどうか。一度立ち止まって考えてみたいと思います。

◇AIには認知できない感覚表現

AIは対象が画像化されたり、採血検査などで検出される客観的マーカー(バイオマーカー、つまり生物学的指標)が情報としてあったりすれば、人間をはるかに超えた威力を発揮することは紛れもない事実です。

しかし、私たちには言語という人間同士でしか伝えられない感覚表現があります。「不快だ」、「苦しい」、「痛い」、「眩しい」などです。また、違和感や異物感があるといったものをAIが認知しにくいことにも気付くべきです。

日本語は感覚を表現する擬態語が多いとされます。さまざまな擬態語が私の外来でも日々、行き交っています。「先生、目がクタクタです」「目を開けると頭がムニョムニョします」…。このように、実に巧妙な表現を聞くこともあります。

目や視覚の不調を訴える種々の擬態語の例を紹介します。

「 眼球部分に不調を訴える語」

ショボショボ、チクチク、ゴロゴロ、カサカサ、ズキズキ、キリキリ、ギリギリ、ザラザラ、チカチカ、ビリビリ、ヒリヒリ、ジンジン

「見え方に不調を訴える語」

キラキラ、チカチカ、モヤモヤ、ボヤッと, ユラユラ、ピカピカ

医師は、これらの実に含蓄ある内容を眼痛や異物感、霧視などといった医師に都合の良い言葉に、いとも簡単に変換し、結局は「不定愁訴」などとして処理してしまいがちです。

眼科学や眼科検査法は、人間の感覚的な不調を検出することを目的に設計されていません。むしろ、数値化、画像化することに軸足を置いて発展してきたので、上記のようなケースは当然のことかもしれません。

◇心療眼科医が抱く疑問

擬態語を利用しての感覚の言語化や「目の息が続きません」といった独特の表現は、同じ言語の人間同士なら何となく分かりますが、なかなか生物学的指標として解釈はしにくいものです。また「痛い」、「眩しい」、「疲れる」、「ぼやける」などの場合も、そこに含まれる質的感覚は決して均一ではなく、それぞれ固有で独特の感覚に違いありません。

そういう微妙で複雑な感覚について「疼痛」とか「霧視」と診断し、結局は不定愁訴としてしまう姿勢は「心療眼科」という看板で外来をしている私には疑問に思えます。なぜなら、患者はその事で非常につらい思いをし、心まで痛めてしまうという根本的な自覚症状だからです。

もちろん、一過性の症状で自然に改善したり、目に原因があってそれを取り除くことで不調が消えたりするなら、ここで取り上げるまでもありません。ところが、持続的に不調を抱えている場合にはそうはいきません。事実、日常生活に大きな支障が出ている人たちが大勢、私の外来を受診しています。

容易な作業ではありませんが、われわれ医師は質的感覚異常の存在を正面から認め、それを中心に据えて正体を探っていかなければならないと思うのです。

繰り返します。AIに異常の存在を認識させるには数値や画像のような手がかりがなければなりませんから、この正体を探る作業は人間にはできても、発達したAIでも苦手な作業でしょう。

感覚系の領域は軽視されてきた

◇感覚医学の遅れが生む差別

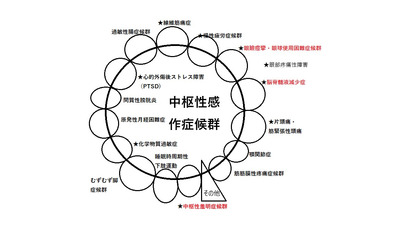

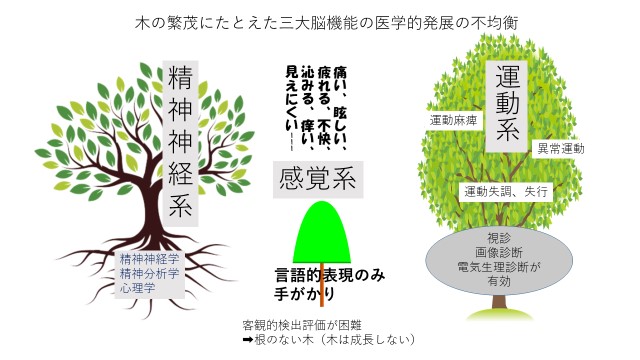

大脳の重要な三つの仕事として運動、感覚、精神神経をつかさどる機能があります。感覚系の代表格である視覚系を扱うのが眼科学です。眼科においては視力、視野といった視機能の評価、視診や新しいテクノロジーによる画像診断により、眼球に病気がないかどうかを調べることが主な仕事です。

そのために、眼球には異常はないが、言葉でしか表現できない感覚異常、感覚過敏はどうしても軽視、無視されてしまいがちです。このような感覚異常は視診では見えず、測定できる生物学的指標もなく、追体験ができないことなどがその理由です。

一方、運動系の異常は視診で確認しやすく、画像診断も大いに役立ちますから、医学の中でも大いに進歩している領域です。精神系の異常も心理学や精神分析学、精神医学といった歴史的学問体系を基盤にしっかりと根を張った診断学が確立してきています。

それらに対して感覚系の領域は眼球や耳自体の臨床医学は発達していますが、その局所に異常が見つからない感覚異常は、臨床医学や医学研究の俎上にほとんど載らないまま今日まできています。つまり、感覚系の健康障害は運動、精神の異常と同等以上に日常の生活のしづらさ、生きづらさに直結するのに、医学の観点からは軽視されてきたと言えるのです。

まさに医学研究の不均衡であり、感覚医学は医学の弱点と言ってもよいと思われます。それにもかかわらず、障害の認定においては医学ばかりが幅を利かせているために、結果的に差別を生んでいるという風に私には見えます。つまり、名状しがたい不快感により日常生活が困難であっても、運動系や精神系とは違って医学が感覚異常の存在を認めたくないために、いかなる救済も得られない事態が実際に発生しているのです。

AIを頼りにする医学が主流になれば、この傾向はますます顕著になることでしょう。私は心からそれを憂えます。(了)

若倉雅登(わかくら・まさと)

1949年東京都生まれ。北里大学医学部卒業後、同大助教授などを経て2002年井上眼科院長、12年より井上眼科病院名誉院長。その間、日本神経眼科学会理事長などを歴任するとともに15年にNPO法人「目と心の健康相談室」を立ち上げ、神経眼科領域の相談などに対応する。著書は「心をラクにすると目の不調が消えていく」(草思社)など多数。

(2022/12/12 05:00)

【関連記事】