こちら診察室 眼科治療の最新事情

黄斑の病気、どこまで治すべきか

~医師と患者の意思疎通が大事~ 第3回

「黄斑」という用語を聞いたことがあるでしょうか。「加齢黄斑変性」「黄斑円孔」「黄斑浮腫」などの病名の一部として認識している方にとっては、何やら怖そうな響きを持っている言葉かもしれません。

加齢黄斑変性の眼底

◇黄斑とは何か

黄斑または黄斑部は網膜の中央部分を指し、この部分の網膜にはキサントフィルという色素が含まれているため、眼底を観察するとやや黄色調を帯びていることからこの名称がついています。つまり網膜の部位を示す名称なので、黄斑と聞いただけで怖いと感じるのは間違いです。

黄斑部の真ん中には「中心窩(ちゅうしんか)」と呼ばれるくぼみが存在し、対象物を見る時はここに視線を合わせることになります。この中心窩付近は網膜の中で最も高い感度を持ち、眼科で測定する視力はその部位の機能を測定していることになります。

黄斑に病気が生じると、当然見え方に大きく影響することになりますし、治りにくいものでもあります。

◇治療できる黄斑の病気は?

今日でも、種々の原因による黄斑浮腫や黄斑上膜(網膜上膜、網膜前膜ともいう)の病気は難治の部類に入ります。私が眼科医になった頃は黄斑円孔、加齢黄斑変性は不可逆的で高度な視覚障害を起こし、治療不能の病気というのが相場でした。

しかし、今では円孔は硝子体(しょうしたい)手術により、かなりの例で改善が見られ、加齢黄斑変性も治療可能な病気となってきました。

日本人の加齢黄斑変性は疫学調査で明らかに増加しており、特に男性では50歳以上の人口の2%を超えるとされます。この病気は萎縮型と浸出型とに大別され、前者には有効な治療法がまだありません。しかし、後者では血管内皮増殖因子(VEGF)に対する抗体の硝子体内注射で壁が弱く、出血しやすい脈絡膜新生血管の増殖を抑える治療が第一選択肢になっています。

ただし、この注射は薬剤や症状によって異なりますが、4週間ごとなどに繰り返し行う必要があります。注射の費用は保険適用されるものの、窓口負担は1回数万円と一般的に高額です(高額療養費制度を利用できますが、それでも負担が生じます)。しかも、これは機能を完全に戻す治療でもありません。従って、よくよく費用と治療のゴールを医師と詰める必要があります。

◇加齢黄斑変性の治療のゴール

私のセカンドオピニオン外来には「高額の治療をしているのに全然良くならない」「見え方が悪くて死にたくなる」など、来院されて深刻に訴える方がいます。その中には、治療への適応があるのか、治療を続ける意味が本当にあるのかと私自身が疑問を持ってしまう例もあるのです。

代表格は、治療している目と比較的健常なもう一方の目の見え方の差が大き過ぎる場合です。左眼が実生活では使用できないほど見え方が悪化し、つらい状態で眼科を受診した結果、この病気だと判明し、長い治療生活がスタートしたとします。視力や眼底の推移を見ながら治療した医師が「改善している」といくら判断しても、本人の実感は一向に変わりません。「いずれはもっと見えるようになるかもしれない」と通院治療を続けても、左眼は事実上使えていない状況が全く変わらなければどうでしょう。

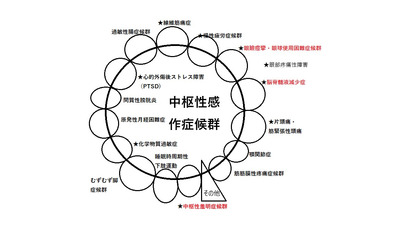

視覚情報を処理する脳は、もともと左右の目からの視覚入力をうまく加算統合して視覚を実現するようにできています。左右の目から同質の映像が脳に到達すれば、それを意味のある情報として解析して認知し、視覚は完了します。しかし、質に大きな左右差があれば脳は映像をうまく統合できず、情報処理は滞ります。これを「混乱視」と呼びます。私は、このような状態を「耳鳴りならぬ『目鳴り』の状態だ」と皆さんに説明しています。継続的で難治な耳鳴りを持つ方と同じように、目鳴りを持つ人は、単に見えにくいことだけでなく、そのために日常生活上の耐え難い辛さや不安に悩まされます。

治療によって目鳴りのボリュームが下がるなら我慢して治療を続けるでしょう。しかし、私の外来を受診する人の多くは治療効果を自覚できず、日々の苦しみからの救いを求めて来られます。

若倉名誉院長の著書

◇「目鳴り」を改善する

私は「目鳴りしている目からの情報を遮断してみましょう」と説明し、治療している側の目に光を入れないように片眼遮閉(しゃへい)眼鏡を診察室でかけさせます。とたんに、暗たんとした表情がパッと明るくなった方々が何人もおられます。言わずもがな、遮閉したことで目鳴りが止まったのです。

今まさに治療している目を隠すなど、この目を治療している医師から提案されることはまずないでしょう。加齢黄斑変性の治療に関する学会や論文での成績評価を見ると、眼底所見と治療による視力の推移で判定しているケースが大半です。患者が生活上、どのような見え方で困っているのか、治療によって困った状態がどの程度解消しているのか、そういう実践的な指標を使うことに臨床医学はあまり慣れていません。

私は近著「心をラクにすると眼の不調が消えていく」(草思社)で、英国などでは当たり前になってきた、治療における医師・患者関係が「コンコーダンス(調和や同意)」でなければいけないと述べました。医師と患者の考え方と実感が一致して初めて、患者にとっては納得がいきます。それこそが、臨床では最も大切だと思います。(了)

若倉雅登(わかくら・まさと)

1949年東京都生まれ。北里大学医学部卒業後、同大助教授などを経て2002年井上眼科院長、12年より井上眼科病院名誉院長。その間、日本神経眼科学会理事長などを歴任するとともに15年にNPO法人「目と心の健康相談室」を立ち上げ、神経眼科領域の相談などに対応する。著書は「心をラクにすると目の不調が消えていく」(草思社)など多数。

(2022/10/31 05:00)

【関連記事】