食道がん〔しょくどうがん〕

食道がんの原因はまだわかりませんが、アルコール(特に強いお酒)やたばこを好む人に多いといわれています。特にアルコールで顔が赤くなる人(フラッシャーといいます)は要注意です。また、熱いお茶や食事、辛い食べ物が好きな人もかかりやすいといわれています(ハイリスクグループ)。

ちなみに毎日アルコールを飲み、しかもたばこを多くすう人は、飲まない・すわない人よりも3~30倍の危険率があるといわれています。たばこをまったくすわない人は、たばこをすう人にくらべ、食道がんにかかる危険率が47~48%低くなるともいわれています。

食道がんにかかりやすい年齢は60歳代がもっとも多く、ついで50歳代、70歳代と胃がんにくらべてやや高齢者に多くみられます。また、男性は女性の5~7倍発生頻度が高いといわれています。

通常、食道がんはほとんどが扁平(へんぺい)上皮がんですが、欧米では胃がんと同じような腺がんがふえており、この傾向は日本でもみられるようになってきました。食道の腺がんは、逆流性食道炎が長く続くと発生するバレット上皮という特殊な円柱上皮から起こることがほとんどです。バレット上皮のがん化の確率は、正常粘膜(ねんまく)にくらべて約40倍高いといわれています。

[症状]

早期がんでは80%の人は症状がありません。あとの20%の人に、物を飲み込むときにしみる、違和感がある、つかえるという症状がみられます。進行がんになると、70%の人が食事のつかえ感をうったえます。進行すると、声がかれることがあります。

はじめは急いで食べたときに症状が出ますが、ゆっくり食べたり、汁物など液体といっしょに飲み込むとつかえ感がなくなり、病気がよくなったと勘違いして病院に行くのが遅れることがあります。

さらに病状が進むと液体もつかえ、吐くようになり、体重が減少します。進行がんになっても食道壁の2分の1周~3分の1周が正常な壁として残っていると、まったく症状がないこともあります。

心配なときは消化器の専門医(外科でも内科でもよい)と、頭頸(とうけい)部科(または耳鼻咽喉科)の両方で診てもらうとよいでしょう。

[検査]

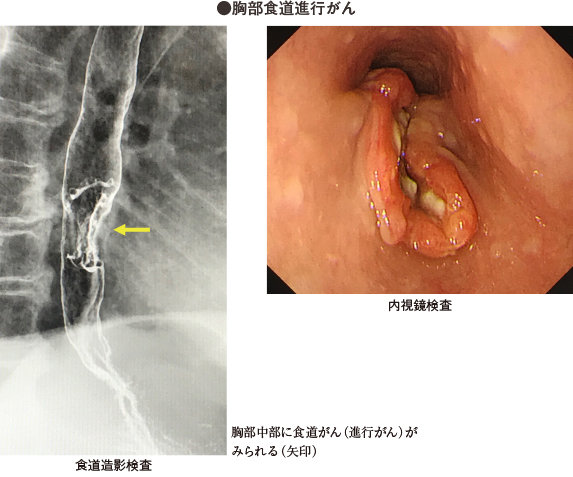

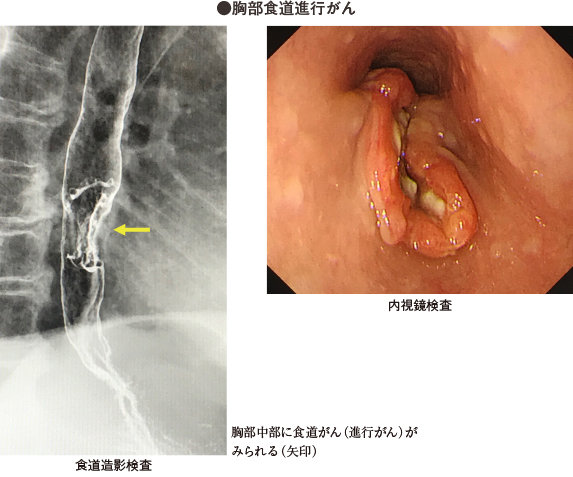

診断には、内視鏡検査とバリウムによる食道造影検査があります。

食道がんの進行程度は、それ以外にさらにCT(コンピュータ断層撮影)検査、超音波(エコー)検査、超音波内視鏡検査、MRI(磁気共鳴画像法)検査、PET-CT検査などで調べます。

ごく早期のがんを見つけるには、食道の内視鏡検査のほうが優れ、食道造影では見つけにくい表面の変化も、内視鏡でNBI観察(narrow band imaging:狭帯域光観察)やヨード染色をすることで容易に診断することができます。正常な食道の粘膜はヨード染色で濃く染まりますが、食道がんなど異常な粘膜は染まらず、不染部として白く残ります。

この不染部から組織を採取(生検)して、病理検査でがん細胞を確認します。NBI内視鏡が開発され、ヨード染色しないでも早期がんが診断できるようになりました。内視鏡観察で狭帯域の青色光と緑色光を用いて観察すると、がんに伴って新生、変形した微細な血管(IPCL:Intra-epithelial Papillary Capillary Loops)が描出され、がんを診断できるようになりました。また、拡大して観察すると血管のパターンによってがんの深達度を推定することができます。

いわゆる食道がんのハイリスクグループにあてはまる人は定期検診として内視鏡検査を受けるようおすすめします。

[治療]

食道がんの治療は手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん薬)がおもなもので、そのほかに免疫療法、温熱療法などがあります。

早期がんでは転移を起こすことがなく、がんの部分を含めて食道の粘膜をはぎ取る内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)をおこないます。

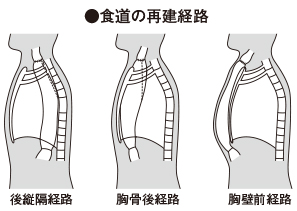

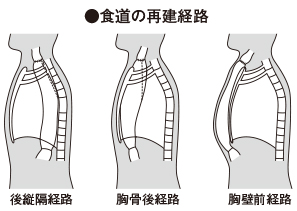

粘膜下組織にがんが浸潤(しんじゅん)すると、40~50%の率でリンパ節に転移するため、手術的に食道をリンパ節とともに切除し、胃や大腸または小腸を用いて再建するのが一般的です。再建のルートには下図のように3通りがあり、それぞれ利点・欠点があります。状況により使い分けます。食道がんではリンパ節転移の範囲が頸部から腹部まで広い範囲に起こるので、頸・胸・腹の3領域郭清がおこなわれます。食道がん手術では以前は開胸・開腹での手術でしたが、最近では鏡視下手術でおこなうことが多くなりました。どちらも食道を切除して胃や腸を用いて再建するという基本は変わりはないのですが、鏡視下手術は傷が小さいので術後の負担は少ないです。ロボット手術は鏡視下手術の一種ですが、こまかい機械操作ができるので今後増加していくと思われます。

進行した食道がんでは手術する前に化学療法をおこないます。少しでも縮小させて手術するほうが治る確率が高いということが臨床研究でわかりました。

手術療法後の5年生存率は約50~60%で、以前の20~30%と比較するといちじるしく改善されました。以前は、放射線療法は手術が不可能な場合にだけおこなわれていましたが、最近は化学療法を併用した化学放射線療法もいろいろなステージのがんに対して広くおこなわれるようになってきました。手術に近い成績も報告されていますが、治らなかった場合や再発した場合には手術がむずかしくなることや、放射線による晩期障害など問題がないわけではありません。

手術しない場合や手術後に再発したときは放射線や薬剤による治療がおこなわれますが、放射線にはかける線量に限界があり、何回もかけることはできません。

食道がんに使う薬剤では抗がん薬(シスプラチン、フルオロウラシル、ドセタキセルなど)や分子標的薬である免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ、イピリムマブ、ペムブロリズマブ)を使います。がん細胞はリンパ球の免疫力を阻害する機能があります。免疫チェックポイント阻害薬はその機能をブロックする作用があり、リンパ球の抗がん作用を助けます。

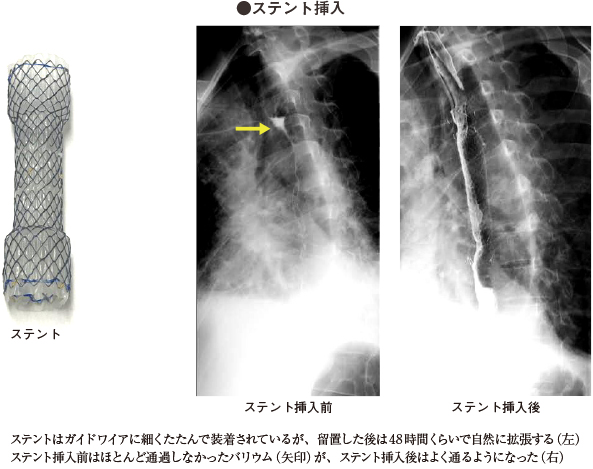

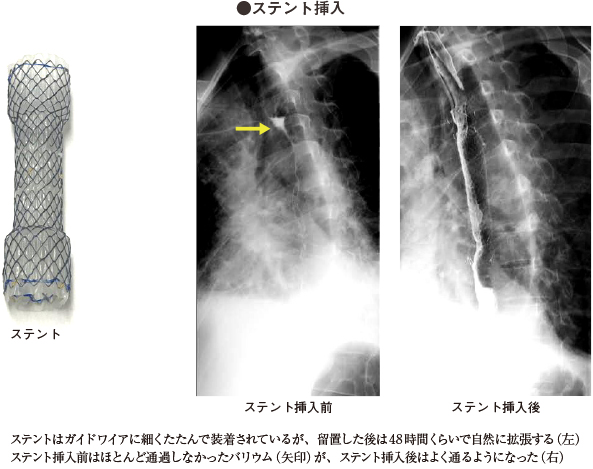

進行して手術が不可能な場合は、化学放射線療法がたびたびおこなわれますが、狭窄(きょうさく)が強くなって食事が通りにくくなったときにはステントを入れて内腔(ないくう)をひろげます。

がんが気管に浸潤して食道と気管が通じてしまうことがありますが、この状態が食道気管瘻(きかんろう)です。食事をすると瘻孔(ろうこう)を通って肺に食事が入り、誤嚥(ごえん)性肺炎となって高い熱が出ます。このときにもステントを挿入するか、またはバイパス手術をします。

ちなみに毎日アルコールを飲み、しかもたばこを多くすう人は、飲まない・すわない人よりも3~30倍の危険率があるといわれています。たばこをまったくすわない人は、たばこをすう人にくらべ、食道がんにかかる危険率が47~48%低くなるともいわれています。

食道がんにかかりやすい年齢は60歳代がもっとも多く、ついで50歳代、70歳代と胃がんにくらべてやや高齢者に多くみられます。また、男性は女性の5~7倍発生頻度が高いといわれています。

通常、食道がんはほとんどが扁平(へんぺい)上皮がんですが、欧米では胃がんと同じような腺がんがふえており、この傾向は日本でもみられるようになってきました。食道の腺がんは、逆流性食道炎が長く続くと発生するバレット上皮という特殊な円柱上皮から起こることがほとんどです。バレット上皮のがん化の確率は、正常粘膜(ねんまく)にくらべて約40倍高いといわれています。

[症状]

早期がんでは80%の人は症状がありません。あとの20%の人に、物を飲み込むときにしみる、違和感がある、つかえるという症状がみられます。進行がんになると、70%の人が食事のつかえ感をうったえます。進行すると、声がかれることがあります。

はじめは急いで食べたときに症状が出ますが、ゆっくり食べたり、汁物など液体といっしょに飲み込むとつかえ感がなくなり、病気がよくなったと勘違いして病院に行くのが遅れることがあります。

さらに病状が進むと液体もつかえ、吐くようになり、体重が減少します。進行がんになっても食道壁の2分の1周~3分の1周が正常な壁として残っていると、まったく症状がないこともあります。

心配なときは消化器の専門医(外科でも内科でもよい)と、頭頸(とうけい)部科(または耳鼻咽喉科)の両方で診てもらうとよいでしょう。

[検査]

診断には、内視鏡検査とバリウムによる食道造影検査があります。

食道がんの進行程度は、それ以外にさらにCT(コンピュータ断層撮影)検査、超音波(エコー)検査、超音波内視鏡検査、MRI(磁気共鳴画像法)検査、PET-CT検査などで調べます。

ごく早期のがんを見つけるには、食道の内視鏡検査のほうが優れ、食道造影では見つけにくい表面の変化も、内視鏡でNBI観察(narrow band imaging:狭帯域光観察)やヨード染色をすることで容易に診断することができます。正常な食道の粘膜はヨード染色で濃く染まりますが、食道がんなど異常な粘膜は染まらず、不染部として白く残ります。

この不染部から組織を採取(生検)して、病理検査でがん細胞を確認します。NBI内視鏡が開発され、ヨード染色しないでも早期がんが診断できるようになりました。内視鏡観察で狭帯域の青色光と緑色光を用いて観察すると、がんに伴って新生、変形した微細な血管(IPCL:Intra-epithelial Papillary Capillary Loops)が描出され、がんを診断できるようになりました。また、拡大して観察すると血管のパターンによってがんの深達度を推定することができます。

いわゆる食道がんのハイリスクグループにあてはまる人は定期検診として内視鏡検査を受けるようおすすめします。

[治療]

食道がんの治療は手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん薬)がおもなもので、そのほかに免疫療法、温熱療法などがあります。

早期がんでは転移を起こすことがなく、がんの部分を含めて食道の粘膜をはぎ取る内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)をおこないます。

粘膜下組織にがんが浸潤(しんじゅん)すると、40~50%の率でリンパ節に転移するため、手術的に食道をリンパ節とともに切除し、胃や大腸または小腸を用いて再建するのが一般的です。再建のルートには下図のように3通りがあり、それぞれ利点・欠点があります。状況により使い分けます。食道がんではリンパ節転移の範囲が頸部から腹部まで広い範囲に起こるので、頸・胸・腹の3領域郭清がおこなわれます。食道がん手術では以前は開胸・開腹での手術でしたが、最近では鏡視下手術でおこなうことが多くなりました。どちらも食道を切除して胃や腸を用いて再建するという基本は変わりはないのですが、鏡視下手術は傷が小さいので術後の負担は少ないです。ロボット手術は鏡視下手術の一種ですが、こまかい機械操作ができるので今後増加していくと思われます。

進行した食道がんでは手術する前に化学療法をおこないます。少しでも縮小させて手術するほうが治る確率が高いということが臨床研究でわかりました。

手術療法後の5年生存率は約50~60%で、以前の20~30%と比較するといちじるしく改善されました。以前は、放射線療法は手術が不可能な場合にだけおこなわれていましたが、最近は化学療法を併用した化学放射線療法もいろいろなステージのがんに対して広くおこなわれるようになってきました。手術に近い成績も報告されていますが、治らなかった場合や再発した場合には手術がむずかしくなることや、放射線による晩期障害など問題がないわけではありません。

手術しない場合や手術後に再発したときは放射線や薬剤による治療がおこなわれますが、放射線にはかける線量に限界があり、何回もかけることはできません。

食道がんに使う薬剤では抗がん薬(シスプラチン、フルオロウラシル、ドセタキセルなど)や分子標的薬である免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ、イピリムマブ、ペムブロリズマブ)を使います。がん細胞はリンパ球の免疫力を阻害する機能があります。免疫チェックポイント阻害薬はその機能をブロックする作用があり、リンパ球の抗がん作用を助けます。

進行して手術が不可能な場合は、化学放射線療法がたびたびおこなわれますが、狭窄(きょうさく)が強くなって食事が通りにくくなったときにはステントを入れて内腔(ないくう)をひろげます。

がんが気管に浸潤して食道と気管が通じてしまうことがありますが、この状態が食道気管瘻(きかんろう)です。食事をすると瘻孔(ろうこう)を通って肺に食事が入り、誤嚥(ごえん)性肺炎となって高い熱が出ます。このときにもステントを挿入するか、またはバイパス手術をします。

(執筆・監修:順天堂大学 名誉教授〔食道胃外科〕 鶴丸 昌彦)