消化管粘膜に炎症が生じる炎症性腸疾患(IBD)は、クローン病と潰瘍性大腸炎(UC)に大別される。両者はいずれも指定難病だが、医療の進歩により治療の継続や日常的なケアで寛解の維持が目指せるようになってきた。5月19日の「世界IBDデー」に先駆け、ヤンセンファーマが5月14日に開催したIBD患者における治療と仕事の両立に関するプレスセミナーで、北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター(IBDセンター)センター長の小林拓氏は、IBD患者の就労をテーマに講演。「IBDは就労世代の患者が多く、治療と仕事の両立は重要な側面。患者が疾患と共存しながら就労し、幸せな人生を歩んでいくためには、社会全体の理解と協力、サポートが必要だ」と述べた。(関連記事「クローン病、トップダウン療法は標準治療か」)

患者は増加傾向、30万人超の見込み

IBDの主な症状は下痢、腹痛、血便など。UCでは便意切迫感も悩ましい症状の1つである

原因は現時点では特定できないが、遺伝的素因の他、過剰な衛生管理や食の欧米化といった現代社会における環境の変化に伴う腸内細菌叢の乱れにより、免疫応答の異常を来している可能性が指摘されている。

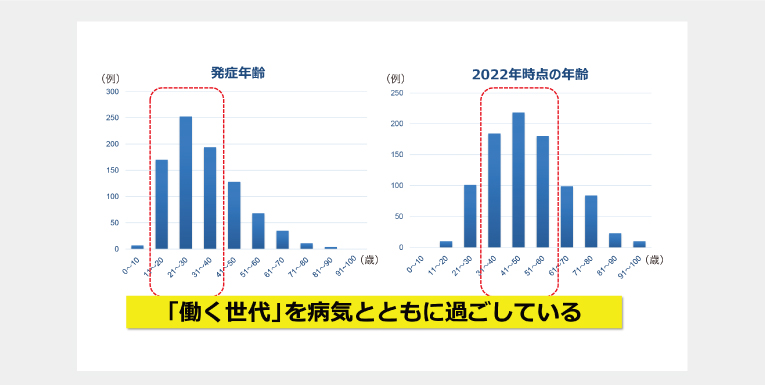

国内のIBD患者は増加傾向にあり、小林氏によると今年(2024年)の最新データでは30万人を超える見込みだという。その上、高齢になるほど有病率が上昇する他の指定難病と違い、IBDは30~40歳代の就労世代が多くを占めるのが特徴だ。2022年12月時点の北里大学北里研究所病院におけるUC患者909例の年齢分布を見ても、発症年齢は10~30歳代、現年齢は30~50歳代が多く、疾患を抱えながら就労している状況がうかがえる(図)。

図.北里大学北里研究所病院におけるUC患者909例の年齢分布(2022年12月時点)

(小林拓氏提供)

寛解と再燃を繰り返しながら慢性の経過をたどるIBDだが、最近では薬剤開発による治療の飛躍的な進歩により、寛解の維持が目指せるようになってきた。しかし、長期的な寛解の維持には定期的な通院と治療の継続が必須で、就労世代が多いIBD患者にとって仕事との両立は大きな障壁となる。

治療より仕事優先で悪化

実際に、就労世代のIBD治療にはどのような課題があるのか。小林氏は、症例を示し具体的に説明した。

まずは、20歳代の男性である。就職直後にUCを発症したが、新入社員という立場もあり、疾患のことを職場に伝えられなかった。仕事が休めず通院が不定期となり、服薬アドヒアランスも低下。薬が底をついたが希望日に予約が取れなかったため、そのまま通院を中断。その結果、3カ月後に悪化し、仕事を休んで受診したところ、入院となった。

治療より仕事を優先したことで悪化し、結局は治療のために仕事を犠牲にせざるをえなくなるケースは多いという。小林氏は「職場とのコミュニケーション、仕事と治療のバランスをどのように取ればよいかが課題である」との考えを示した。

仕事や学業が続けられない患者が7割

続いては、家業の手伝いをしている40歳代の男性である。16歳時にクローン病を発症し、入退院を繰り返していたため大学には進学せず、実家で両親と同居していた。20歳代半ば以降は寛解が得られているが、心理的不安から就職はせず家にこもりがちで、母親のつくった食事以外は口にできない。若年発症という疾患の特性上、就学や就労に弊害が出てしまったケースだという。

さらに、20歳代女性は10歳代のときにUCを発症。難治性で入退院を繰り返し、26歳時に大腸を摘出した。退院後1年で排便回数は減少したが、ガスがたまりやすくなる。就業中は排ガスがしにくく、我慢していると腹痛で気分が悪くなるという問題を抱えていた。小林氏は「排便や排ガスの悩みは周囲に相談しにくく、つらい思いを抱える患者は少なくない」と指摘する。

最後に、同氏は「IBDの治療が進歩しているにもかかわらず、ある調査では、疾患のため仕事や学業が続けられない患者は7割に上るという結果が示されている。患者がIBDと共存しながら思う存分に人生を謳歌し、働き、社会で活躍するためには、われわれ医師が全力で疾患をコントロールするのはもちろんだが、社会全体の理解と協力、サポートも必要だ」と強調した。

(比企野綾子)