大変化、卵巣がんの知見

WHO、国内も指針見直し

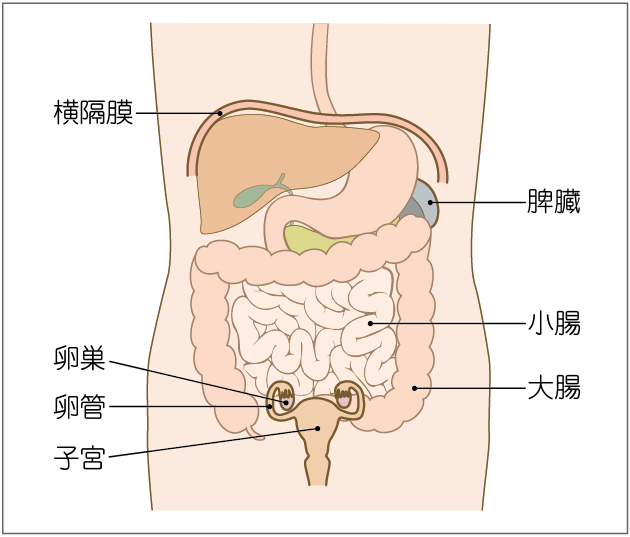

「卵巣がん」は卵子を蓄え、エストロゲンなどの女性ホルモンを分泌する卵巣と卵子を子宮に送るための卵管をひとくくりにした一つのがんと考えられてきた。しかし近年、卵巣自体と卵管にできるがんの発病のメカニズムや病気の広がり方などが病理的に大きく異なることが明らかになり、世界保健機関(WHO)などの組織分類も変化している。国内でも卵巣がんは「卵巣腫瘍」「卵管がん」「原発性腹膜がん」という3種のがんの総称と位置付けられるようになり、診療の現場で活用されている「取り扱い規約」や診療ガイドラインの見直しと改訂の動きが進んでいる。

卵巣と卵管=国立がん研究センターがん情報サービスより

◇卵巣がんは多様

狭義の卵巣腫瘍でも、発生の過程やがん化につながる遺伝子の変異によって大きな違いがある。

「卵巣にできるがんは多様で、違いが大き過ぎる。一つの疾患ではなく、卵巣という同一の臓器に生じるが異なる形や性質の病気の集合体、と捉えた方がよいだろう。これが最新の考え方になっている」

東京慈恵会医科大学教授で、同大付属第三病院(東京都狛江市)産婦人科で診療に携わっている山田恭輔診療部長は「婦人科医であっても、最新の知見をフォローし続けるのが大変なほどの変革期に来ている。患者に病気を理解してもらうためには、われわれの努力がもっと必要だ」と話す。

日本人の卵巣がんの中で最も多い「高異型度漿液(しょうえき)性がん」と次に多い「明細胞がん」では、発がんメカニズムや化学療法の有効性などが大きく異なり、治療上は全く別の病気だ。

◇欠かせない病理検査

ただし、開腹手術が治療上の第一選択肢となるため、治療初期では大きな違いは生じない。ただ、その後の化学療法の適否や病状の評価については、病変部の組織を採取してがん細胞側の性質を分析する病理検査が欠かせない。

しかし、卵巣腫瘍は手術前の組織診断ができないため、手術と並行して病理検査をすることになる。しかも、現時点では費用効果的な観点からも有効な検診法は確立されておらず、一定程度まで進行しないと腹部膨満感などの自覚症状はなく、早期発見が難しいのが実情だ。

山田恭輔・東京慈恵会医科大学教授

◇家族性がんに注意を

乳がんと同様の問題が指摘されているのが、「家族性がん」の存在だ。これまでおよそ全体の10%を占めるとされるこの遺伝性がんは、発病を誘発しやすくさせる遺伝子変異が親から子に遺伝する。

このため、2020年度には家族性の乳がんや卵巣がんの患者を対象に、もう一つの臓器ががんを発病する前に切除してしまう予防的手術と手術に至らない場合での継続的な検査が、患者本人に限って健康保険の適用とされることが決まっている。

ただ、家族性がんかどうかは遺伝子検査が必要な上、血族への情報提供の可否などの問題が指摘されている。特に比較的若い時期に発病することが多い家族性の乳がん患者の場合、卵巣の予防切除はその後の生活の質に大きく影響を与えてしまう。

具体的には妊娠できなくなるだけでなく、女性ホルモンの分泌がなくなるために、発汗や不定愁訴などの更年期障害の早期発症や、骨密度の低下による骨粗しょう症のリスクの上昇などの問題を生じさせてしまう。このため山田部長も「家族性がんの話だけが一人歩きしても、患者が混乱するばかり。まずは病気自体について正しく、最新の情報を得てほしい」と話している。(喜多壮太郎・鈴木豊)

(2020/01/26 08:00)