「医」の最前線 乳がんを書く

シュールな現代アートと放射線治療

~週5日の長丁場~ (医療ジャーナリスト 中山あゆみ)【第7回】

2020年12月4日、乳がんの温存手術の後に続く放射線治療が始まった。乳がんは、がんの中では生存率が高く、予後の良いがんだと言われているが、その治療は長丁場だ。

乳房温存手術を受けた場合、残した乳房に、がんが局所再発するのを防ぐために放射線治療が不可欠になる。都心の病院では夜遅くまで対応している場合もあり、会社員でも通常の仕事を続けながら受けることができる。しかし、これが1回で終わるわけではなく、基本は16~25回、週に5回毎日続ける必要がある。実際通ってみると、毎日の通院は、かなりの負担だ。例え早期発見しても、切って終わりではない。

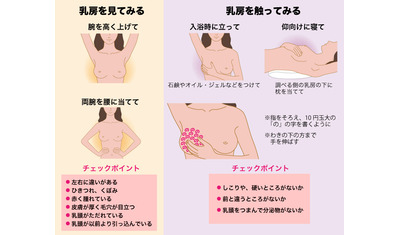

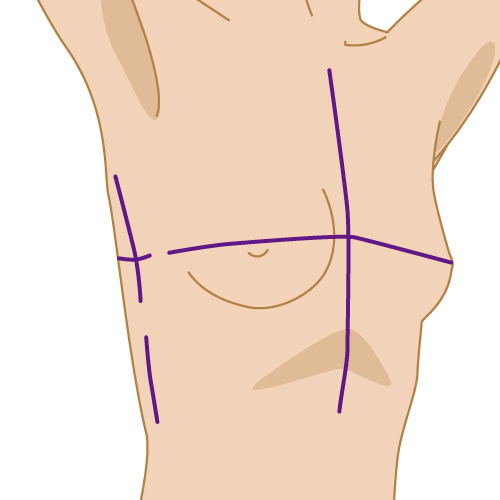

マーキング

◇黒マジックで線引き

治療の準備をする中で驚いたのは、放射線を照射する部位を正確に分かるようにするため、体に黒い油性フェルトペンで印を付けることだ。それが文房具売り場で普通に売られているフェルトペンで、かなり派手に書く。身体の前面から脇にかけて、上下左右、真っすぐに線を引く。胸の中央に十字を書き、その線を体の側面まで延ばす。診療放射線技師が2人がかりで、この現代アートを素肌に精密に描いていく。なんともシュールな光景だ。

照射期間中、この線が消えないよう、運動したり、お風呂で洗ったりすることは禁止された。「運動しないで」と言われたのは、放射線治療中、無理をしないためとか、そういうことではなく、ただ単に、このマークが汗で消えないためだそうだ。

◇ガンダムの操縦席

放射線治療の装置は、とても大掛かりなもので、そこに横たわると「機動戦士ガンダム」の操縦席にでも入ったかのようだった。15分程度、治療台の上にあおむけに寝ているだけでよいのだが、この台が硬く、冷たい。機械の精度を保つために室温を低くしておく必要があるためだという。毎回、1mmもずらさずに、正確に狙った場所に照射するためなのだから仕方ない。しかし、男性の技師も多い中、上半身裸のままあおむけに寝ているのは、人によってはかなり抵抗を感じるだろう。そんな患者の気持ちを推し量ってくれているのか、技師は礼儀正しく淡々と仕事をこなす。緊張を和らげようと、パンダ柄の靴下をはいてみたが、笑ってはもらえなかった。室内にピアノ曲が流れていたが、やや暗めの曲で気分が落ち込んだ。それで、忙しいのに申し訳ないとは思ったが、自分の好きなバレエ音楽のCDを持っていくと、快くかけてくれた。音楽一つで応援してもらっているような気持ちになり、毎日の治療に通う元気が湧いてきた。

◇下着が痛い

放射線治療によって生じる皮膚炎は、ほとんどの人が経験する合併症の一つだ。放射線を当てている間は痛みも何も感じることはなかったが、治療開始後2週間くらいで、当たった部分が日焼けをしたように赤くなり、ヒリヒリした感じがするようになった。軽いやけど状態なので、お風呂でお湯に漬かるのもつらかった。

手術後は、傷の周辺の皮膚の感覚が敏感になってしまい、下着は肌触りの柔らかいものしか身に着けられなくなった。さらに放射線による軽いやけどが加わると、痛くて着られるものが無くなり、縫い目のないタイプの下着を買い足した。私の知人は、縫い目が肌に当たらないよう、すべての服を裏返しにして着ていたという。

放射線治療の様子。パンダの靴下

◇汗をかけない

私の場合、やけどは軽い方だったらしい。ヒリヒリして服を着るのがつらいほどにはなったが、皮膚がむけてしまったり、水膨れができたりはしなかった。

しかし、治療が終わって1年たっても放射線を照射した部位に激しいかゆみがあり、かき壊してしまうこともしばしばだった。

診察の時に主治医に聞くと、照射した部位は汗腺が機能しなくなっているため、皮膚が乾燥しやすいのだという。大汗をかいたときに、上半身右半分の所だけカラカラに乾いていて、本当に汗をかけなくなっていることに気付いた。処方してもらった保湿剤を使用しただけで、かゆみは楽になった。

◇傷が見られない

1カ月近く続いた毎日の放射線治療で上半身の裸をさらしていたのだが、術後1カ月以上たっても私は自分の傷を見ることができなかった。お風呂に入るときも、不用意に鏡に自分の胸が映らないよう角度を変えて、目をつぶったまま体を洗った。がん告知から悲しむ暇もなく、淡々と治療のスケジュールをこなしてきた中で、病気と正面から向き合い、受け入れるという作業をしてこなかったせいだろう。

手術の傷は中を糸で縫っているが、表面は医療用接着剤を付けただけなので、触ると傷に沿って盛り上がっている。接着剤は、ぬれタオルなどを使って自分で剝がすことになっていた。

同じ主治医の手術を受けた知人は、術後の傷をスマホで撮って保存しているという。

「先生の手術の傷痕はすごくきれいなの。別の先生に手術してもらった人の傷を何人かに見せてもらったけど、ぜんぜん違う。ただの1本の線になって、色も時間とともに肌の色に近くなるよ」と教えてくれて、これにはかなり救われた。

私の傷はノースリーブを着ると見えてしまう場所にある。触ると傷の周囲が石のようにコチコチに固まっているし、二の腕の半分は感覚がほとんどない。傷のケアのため、皮膚科にも相談に行った。そこで、高周波を使って傷の修復を助ける治療に通うことにした。できることはすべてやって、ようやく自分の傷を受け入れられるようになった。(了)

中山あゆみ

【中山あゆみ】

ジャーナリスト。明治大学卒業後、医療関係の新聞社で、医療行政、地域医療等の取材に携わったのち、フリーに。新聞、雑誌、Webに医学、医療、健康問題に関する解説記事やルポルタージュ、人物インタビューなど幅広い内容の記事を執筆している。

時事メディカルに連載した「一流に学ぶ」シリーズのうち、『難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏(第4回・5回)』が、平成30年度獨協大学医学部入学試験の小論文試験問題に採用される。著書に『病院で死なないという選択』(集英社新書)などがある。医学ジャーナリスト協会会員。

(2022/04/07 05:00)

【関連記事】