薬の作用

医療に用いられる薬は、人の病気を治すあるいは予防して予後(病気の経過についての見通し)を改善する目的で使うものと病気による症状を改善する目的で使うものと大きく2つあります。

前者は、病気の原因に対してはたらくもので、病原菌に対するペニシリンや、そのほかの抗菌薬、化学療法薬、寄生虫に対する駆虫(くちゅう)薬などがあります。鉄欠乏性貧血症に使われる鉄剤や、ビタミン欠乏症に対するビタミン薬、インスリン(ホルモン)が不足した糖尿病に、インスリン分泌を刺激する薬の服用やインスリンの注射などで糖質の利用を正常化することも、このなかに含めてよいでしょう。また、高コレステロール血症治療薬や高血圧治療薬なども動脈硬化の進行を抑制し、虚血性心疾患や脳梗塞の発症を予防することになるので、このなかまといえるでしょう。

後者は、痛みなどの症状を軽くしたり止めたり、対症的にはたらくもので、病気の原因そのものには効かなくても、症状をよくすることによって、病気の経過によい影響を与え、自然治癒を促すものです。高熱に対する解熱薬、痛みに対する鎮痛薬などがあります。

また最近では、覚醒(かくせい)を促すオレキシン受容体のはたらきを抑制する薬で、睡眠を長く維持することができるようになり、夜中に何度も起きていた人の睡眠を改善することができます。このように薬の服用によって、健康な生活を取り戻すことになります。

一般に薬は、生体になんらかの作用を及ぼします。薬が効くしくみには、病気の部分に直接作用する場合と間接的に身体の反応を生かして作用する場合があります。しかし、結果的には薬の作用が人にとって悪い影響(副作用)を及ぼすこともあります。また、服用する人にも個人差があり、アレルギー反応による発疹(ほっしん)などがあらわれることもあります。

特に慢性の病気では、薬を継続して服用しなければならないことがあります。しかし、肝臓や腎臓のはたらきが悪いと、薬の作用が強くあらわれたり、副作用がみられたり、急に中止すると離脱反応といわれる症状が出ることもあります。また、薬によっては使用することでかえって病気を重くするものがあったり、継続することで効果が弱まったり(耐性)や習慣性(依存性)も問題になっています。

薬の生体に及ぼす作用は、薬の量によっても違います。ごく少ない量ではほとんど影響がありませんが、それより多いある量では有効であり、さらに多い量になると有害にはたらきます。特に作用の強い薬は、量が多いと命にかかわることさえあるのです。少ない量で効き、有害でない薬なら安全でありますが、ちょっと多く使うと、すぐに有害な反応を起こすような薬は、危険な薬ということになります。

このように有害な反応を起こしやすい危険な薬は、劇薬や毒薬といわれて、医師でないと使えないことになっています。ところが、ふつうに買える薬にも、量を誤ったり、特異体質などで、使いかたを誤ると危険なものもあります。医師の処方で服用する場合にも、薬剤師の説明を聞くなど、使用上の注意を理解して服用してください。

薬はその作用によって分類されています。たとえば高血圧の治療薬を降圧薬、がんの治療薬を抗悪性腫瘍薬、血小板のはたらきを抑制する薬剤を抗血小板薬、血管をひろげる薬を血管拡張薬、また薬の作用のしくみをあらわすカルシウム拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬など、それぞれの作用に薬をつけてまとめて、「……薬」と称しています。以前は「……剤」と呼ばれていたこともあり、「下剤」「解熱剤」などと慣用されているものもありますが、錠剤、散剤などでなく、薬形を問わず、一般的にその薬剤について説明する場合には、本書では「……薬」と書きました。

また、薬を1種類だけ使っていると副作用がなくても、ほかの薬といっしょに服用すると副作用が起こることがあります。もちろん複数の薬をのむことで効果が高まることもありますし、逆に効果がなくなることもあります。これらを薬物相互作用といいます。服用のしかたや食事の内容で、薬の効きかたが変化することも少なくありません。

高齢者の方は、複数の病気をもっていることが多く、その分だけ薬の種類が多くなり、10種類以上にもなっている場合もあり、多剤併用(ポリファーマシー)といって社会問題になっています。薬が多くなれば、効果だけでなく、その分だけ薬の害もふえることを知っておくべきです。いつも相談している、かかりつけ医、主治医にまとめて診ていただいて本当に必要な薬だけにしてもらいましょう。

他方、「いわしの頭も信心から」というように、薬としては効果がはなはだ少ないか、またはほとんどなくても、のむ人が「効く」と信ずることにより、一見有効にみえる場合もあります。このような効果を、“プラセボ(偽薬)効果”といい、一時的には有益ともいえますが、長期にわたるときは無用な浪費となります。

厚生労働省では、新しく開発された薬の検討はもとより、古くから市販されている薬も含めて、いつも薬効の再評価をおこない、国民が不利益を被らないようにしています。

前者は、病気の原因に対してはたらくもので、病原菌に対するペニシリンや、そのほかの抗菌薬、化学療法薬、寄生虫に対する駆虫(くちゅう)薬などがあります。鉄欠乏性貧血症に使われる鉄剤や、ビタミン欠乏症に対するビタミン薬、インスリン(ホルモン)が不足した糖尿病に、インスリン分泌を刺激する薬の服用やインスリンの注射などで糖質の利用を正常化することも、このなかに含めてよいでしょう。また、高コレステロール血症治療薬や高血圧治療薬なども動脈硬化の進行を抑制し、虚血性心疾患や脳梗塞の発症を予防することになるので、このなかまといえるでしょう。

後者は、痛みなどの症状を軽くしたり止めたり、対症的にはたらくもので、病気の原因そのものには効かなくても、症状をよくすることによって、病気の経過によい影響を与え、自然治癒を促すものです。高熱に対する解熱薬、痛みに対する鎮痛薬などがあります。

また最近では、覚醒(かくせい)を促すオレキシン受容体のはたらきを抑制する薬で、睡眠を長く維持することができるようになり、夜中に何度も起きていた人の睡眠を改善することができます。このように薬の服用によって、健康な生活を取り戻すことになります。

一般に薬は、生体になんらかの作用を及ぼします。薬が効くしくみには、病気の部分に直接作用する場合と間接的に身体の反応を生かして作用する場合があります。しかし、結果的には薬の作用が人にとって悪い影響(副作用)を及ぼすこともあります。また、服用する人にも個人差があり、アレルギー反応による発疹(ほっしん)などがあらわれることもあります。

特に慢性の病気では、薬を継続して服用しなければならないことがあります。しかし、肝臓や腎臓のはたらきが悪いと、薬の作用が強くあらわれたり、副作用がみられたり、急に中止すると離脱反応といわれる症状が出ることもあります。また、薬によっては使用することでかえって病気を重くするものがあったり、継続することで効果が弱まったり(耐性)や習慣性(依存性)も問題になっています。

薬の生体に及ぼす作用は、薬の量によっても違います。ごく少ない量ではほとんど影響がありませんが、それより多いある量では有効であり、さらに多い量になると有害にはたらきます。特に作用の強い薬は、量が多いと命にかかわることさえあるのです。少ない量で効き、有害でない薬なら安全でありますが、ちょっと多く使うと、すぐに有害な反応を起こすような薬は、危険な薬ということになります。

このように有害な反応を起こしやすい危険な薬は、劇薬や毒薬といわれて、医師でないと使えないことになっています。ところが、ふつうに買える薬にも、量を誤ったり、特異体質などで、使いかたを誤ると危険なものもあります。医師の処方で服用する場合にも、薬剤師の説明を聞くなど、使用上の注意を理解して服用してください。

薬はその作用によって分類されています。たとえば高血圧の治療薬を降圧薬、がんの治療薬を抗悪性腫瘍薬、血小板のはたらきを抑制する薬剤を抗血小板薬、血管をひろげる薬を血管拡張薬、また薬の作用のしくみをあらわすカルシウム拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬など、それぞれの作用に薬をつけてまとめて、「……薬」と称しています。以前は「……剤」と呼ばれていたこともあり、「下剤」「解熱剤」などと慣用されているものもありますが、錠剤、散剤などでなく、薬形を問わず、一般的にその薬剤について説明する場合には、本書では「……薬」と書きました。

また、薬を1種類だけ使っていると副作用がなくても、ほかの薬といっしょに服用すると副作用が起こることがあります。もちろん複数の薬をのむことで効果が高まることもありますし、逆に効果がなくなることもあります。これらを薬物相互作用といいます。服用のしかたや食事の内容で、薬の効きかたが変化することも少なくありません。

高齢者の方は、複数の病気をもっていることが多く、その分だけ薬の種類が多くなり、10種類以上にもなっている場合もあり、多剤併用(ポリファーマシー)といって社会問題になっています。薬が多くなれば、効果だけでなく、その分だけ薬の害もふえることを知っておくべきです。いつも相談している、かかりつけ医、主治医にまとめて診ていただいて本当に必要な薬だけにしてもらいましょう。

他方、「いわしの頭も信心から」というように、薬としては効果がはなはだ少ないか、またはほとんどなくても、のむ人が「効く」と信ずることにより、一見有効にみえる場合もあります。このような効果を、“プラセボ(偽薬)効果”といい、一時的には有益ともいえますが、長期にわたるときは無用な浪費となります。

厚生労働省では、新しく開発された薬の検討はもとより、古くから市販されている薬も含めて、いつも薬効の再評価をおこない、国民が不利益を被らないようにしています。

(執筆・監修:東京慈恵会医科大学 教授〔臨床薬理学〕 志賀 剛)

他の病気について調べる

関連トピックス

-

治療・予防 2022/10/04 05:00

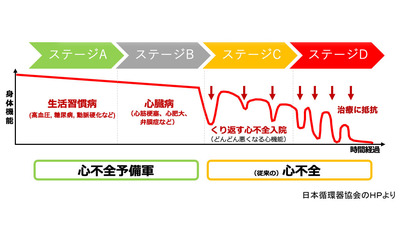

心不全を防ぐ ~糖尿病の治療薬が有効~

-

治療・予防 2020/11/07 06:00

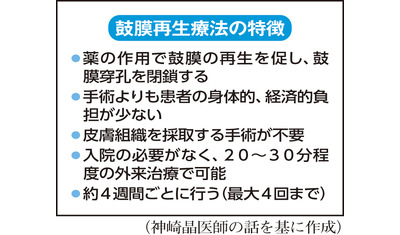

薬で鼓膜の再生促す 外来で治療が可能に(慶応大学病院耳鼻咽喉科 神崎晶専任講師)

-

治療・予防 2020/05/11 10:00

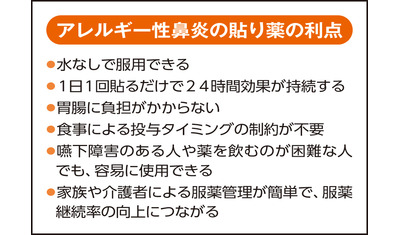

アレルギー性鼻炎の貼り薬 服薬継続率の向上に期待

-

治療・予防 2019/10/25 07:00

風邪薬で生じる排尿障害 持病のある人は薬剤師に相談を