こちら診察室 アルコール依存症の真実

アルコール依存症の境目は 第4回

アルコール依存症の人と、そうではない人の境目はどこにあるのだろうか。ある国立病院機構病院の精神科の医師に尋ねたことがある。

「依存症になっている人は分かる。なっていない人も分かる。だが、その境目は分からない」

医師はそう答えた。境目には「グラデーション」がかかっている。しかし、アルコール依存症である人と、そうではない人は区別できるという、えたいの知れない疾患がアルコール依存症のようだ。

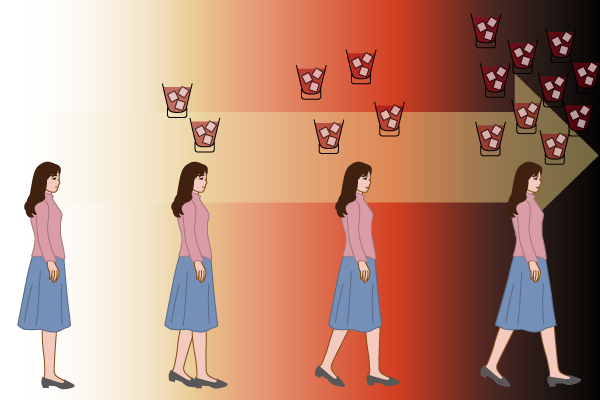

アルコール依存症へのグラデーション

◇グラデーション

筆者もかなり酒を飲む。病気の時や原稿の締め切り前などで身動きが取れない時を除いて、毎日のように飲んでいる。では、アルコール依存症なのだろうか。分からない。恐らくはグラデーションのどこかをさまよっているのだろう。グラデーションとは、写真や絵画などの表現で、明暗や色調が連続的に変化していくことを言う。境目ははっきりしないが、グラデーションの両端では白と黒ほどの違いがある。

アルコール依存症の境目は、まさにグラデーションなのだと思う。

今回も、3人の女性の体験を通じ、グラデーション模様の境目を渡ってしまった人たちの物語をつづっていく。

◇酒に求めるもの

19歳で飲み始めたBさんは、誰とでも話せる自分に変身させてくれる酒の力に魅力を感じた。裏返せば、酒を飲まない時は無口で人との付き合いが苦手。そんな自分が嫌だった。容姿に劣等感もあり、酒が自分をチャーミングにしてくれるような気がした。

16歳で飲み始めたCさんは、酒を飲むことが大人の象徴だと思えた。「早く大人になって一人で生きていきたいとの思いがとても強かった」と振り返る。理由は生い立ちにあった。

Cさんは、小学校に入学する前に両親と死別し、親戚の家を転々とした。親がいない劣等感に加え、「自分は邪魔者なんだ。だから、たらい回しにされるんだ」という思いが募っていった。枕元にはいつも風呂敷包みが置いてあり、いつでも、どこへでも移動できるようになっていた。だから、一日でも早く大人になって一本立ちしたかった。水商売なら酒が飲める上に、金が稼げるから一石二鳥だと思ったCさんに迷いはなかった。

Bさんは自分をチャーミングにしてくれる力を、Cさんは大人にしてくれる力を酒に求めた。酒に対する抵抗感はなく、グラデーションの境目に、どちらかといえば、積極的に踏み込んでいったのだ。

◇酒を飲む母親の思い出

Aさんは、酒に対してあまり良くない感情を持っていた。それは子どもの頃の思い出だ。3人姉妹の一番下。姉2人とは年が離れ、中学に入る頃になると、姉たちは家を出て都会に就職した。

3人で暮らすようになってすぐに、父親が体を壊して入院した。母親は働きに出た。家計を支える重圧と慣れない仕事とで、ストレスを募らせていたのかもしれない。母親は勤めから帰ると靴も脱がずに台所に行き、茶わんで酒を3〜4杯ぐいっと飲み、それから夕飯の準備にかかった。やがて、飲んで帰るようになった。酔いつぶれて、務める会社の人に背負われて帰宅することもあった。酒臭さがとても嫌だった。Aさんは「絶対に母親のようにはなりたくない」と思った。そうした思いもあり、20歳で酒を飲み始めはしたが、付き合い程度の飲み方だった。

◇毎日の酒

Aさんが毎日酒を飲むようになったのは結婚してからだった。結婚当初は団地に住んだ。夫が酒好きで、一緒に飲みに行ったり、晩酌をしたりしていた。

「母親のように、だらしない飲み方にならないように気を付けていたつもりでした」

ところが、次第に飲む量が増え、ついついはしゃぎ過ぎてしまうのか、夫に暴力を振るわれるようになっていったと言う。どちらに問題があるのかは分からない。Aさんは「きっと、私が悪いんだ」と我慢した。ただ、飲む習慣は途切れなかった。おそらくはこの頃に、グラデーションの境目に足を踏み入れていたのだろう。

◇居場所がない

そんな生活が数年続いた。やがて子どもができ、長男である夫の両親の家を建て替え、夫の家族と一緒に住むことになった。義父、義母、義弟、義妹、夫、子どもとの7人住まいだ。義弟と義妹は学生であり、家のローンはAさん夫婦が支払った。Aさんも一生懸命働いた。それなのに家の中ではAさんだけが浮いていた。夫とその親やきょうだいで交わす会話についていけなかった。

「私だけがのけ者だったんです。皆で笑い合っているところに私が入ると、笑いが止まるんです」

食べ物の好みもAさんだけが違った。

「働いていたので、義母が夕食を作ることもあったのですが、私だけ別の料理が用意されているんです」

Aさんは「自分の居場所がない」と思った。

「それなのに一生懸命働いて、ローンを払っているんです。こんな人たちのために、なぜ私が…」

Aさんは、飲まずにはいられない気分になり、しばらくやめていた酒を再び飲み始めた。

◇一人酒になった

今度の飲み方は一人酒だった。勤め帰りにスーパーマーケットで日本酒のカップ酒を2本買い、バッグに忍ばせて帰り、酒をあおった後に家の中のことをやる。母親の姿が脳裏をよぎり、カップ酒は2本と自主規制していた。

「飲み終わったカップ酒は鏡台の裏に隠します。そんな生活が1年くらい続いていたでしょうか。いつしか、2本が3本になり、家に帰る前にも飲むようになりました」

それは母親と同じだった。

「それでも飲み足りなくて、みんなが寝静まってから家をこっそりと抜け出し、コンビニにお酒を買いに行きました」

こうしてAさんは、グラデーションの境目を渡り切った。

◇境目に踏み込む

Bさんは、チャーミングな自分に変身させてくれる酒に魅力を感じていた。とはいえ、結婚してからの晩酌でも、セーブの利いた飲み方を続けられていた。子どもができたときに中断した酒を数年後に再開するが、外で飲むのは、勤め先や母親同士の集まり程度で、酒をめぐるトラブルとは無縁だった。

しかし、結婚して15年が過ぎた頃、夫がいないと飲む「隠れ酒」が始まった。40歳を過ぎて、Bさんは一気にグラデーションの境目に踏み込んだ。夫のギャンブル癖が発覚したのがきっかけだった。しかし、「アルコール依存症になった本当の原因は、自分の内面にあった」と振り返る。(続く)

佐賀由彦(さが・よしひこ)

ジャーナリスト

1954年大分県別府市生まれ。早稲田大学社会科学部卒業。フリーライター・映像クリエーター。主に、医療・介護専門誌や単行本の編集・執筆、研修用映像の脚本・演出・プロデュースを行ってきた。全国の医療・介護の現場(施設・在宅)を回り、インタビューを重ねながら、当事者たちの喜びや苦悩を含めた医療や介護の生々しい現状とあるべき姿を文章や映像でつづり続けている。アルコール依存症当事者へのインタビューも数多い。

(2021/12/21 05:00)

【関連記事】