こちら診察室 がんを知ろう

体験、思いを伝える

~がん教育の外部講師たち~ 第11回

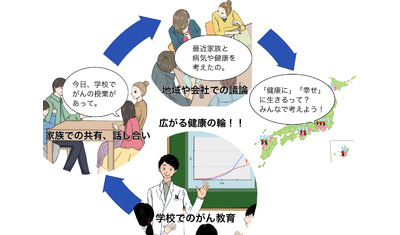

がん教育の現場では、聞き手の児童・生徒はもちろん、日常的に触れ合っている学校の教職員にもがんという病気について違和感を抱かせないよう、自分の問題だと捉えてもらう必要があります。さまざまな立場で、それぞれ異なった体験をしてきた外部講師はみんなが工夫をしています。今回はその工夫を紹介していきます。

がん教育を担う多彩な顔触れ

◇情報を見極める

最初は、がん教育の現場にも関わっていて私の同僚でもある、東大病院の山上睦実・看護師です。山上さんは、次のようなことを聞き手が身に付けられるようにすることを重視していると、教えてくれました。

「聞き手が自分や家族ががんと言われたときでも、正しい情報を見極める力を付ける手助けになること。そして、適切な支援者を自分の周囲に持ち、自身の人生を生きることができるような治療・医療を見つけて自己決定ができるようになることなどです」

また、「がんについて知ることで、がんと知らされて動揺するかもしれないときの備えを身に付けること」も重視しているそうです。そのための工夫として、出前授業の前に学校側にアンケートをお願いしています。「がんの知識」「家族ががんになったことがあるかどうか」「生徒自身が生きていることをつらいと思ったことがあるか」など、授業のポイントになる事柄をあらかじめ質問しておくというのです。

アンケートの回答が集まると、同行するがん患者(サバイバ-)とアンケート結果を参考にしながら授業内容を考えるほか、学校側の担当教員とも打ち合わせをするそうです。特別授業の方式も、講演会や通常の授業形式で終えることもあれば、後半に生徒同士が自分の考えを述べ合うグループワークをすることもあり、学校の授業時間や依頼内容に応じて組み立てていきます。

このような取り組みは良い結果につながったと思います。ある学校関係者は「死ぬかもしれないと思ったときに支えとなったこと、実際にどんな症状が出てつらかったのかなどを患者の立場から話してもらったことで、生徒たちの興味をぐっと引き付けられるのを感じました」と話してくれました。

◇「生きる」を考える

一方、南谷と一緒に授業を担当したこともあるがん患者で、患者会「ピンクリボンぷらすODAWARA 女性のがんを考える会」の前川育・代表はこう言います。「がんの経験を話すことは、中学生に『生きる』ことを考えさせる機会であると思っています」。前川さんは、厚生労働省「がんの緩和ケアに係る部会」構成員でもあります。

実際の授業の後の感想文では、クラスの何人かが「がんになった人は暗いと思っていたが、元気で明るいのでびっくりした」という趣旨を書いてあったとのことです。前川さんは「がん経験者は暗い人というイメージがあるようです。私は性格が明るいので、無理なく自然に笑顔で話しています」と語っています。

- 1

- 2

(2023/08/25 05:00)