こちら診察室 アルコール依存症の真実

女と男 第7回

アルコール依存症は、男と女の関係にも大きな影響を与える。ただ、男と女のどちらが依存症になるかで様子が異なるように思える。筆者がインタビューした範囲に限れば、男性が依存症になった場合は、既婚者のすべてが妻から絶縁を宣言されていたのに比べ、女性が依存症になった場合の関係の終わらせ方は、いささか複雑であった。

依存症は夫婦などにも深刻な影響を与える

◇居留守

前回、Aさんについて、夫と離婚し、母親と暮らすようになったと書いた。今回は、離婚をめぐる話から書き始めたい。

精神科病院から、夫とその家族の下に帰ったAさんは、家族の冷たい視線に耐えかねて再び飲むようになった。そんなAさんを夫の家族は無視するようになった。面と向かって非難されるより無視される方がつらい。いたたまれず、何度目かの精神科病院からの退院の際、母親が住む実家に逃げ帰った。

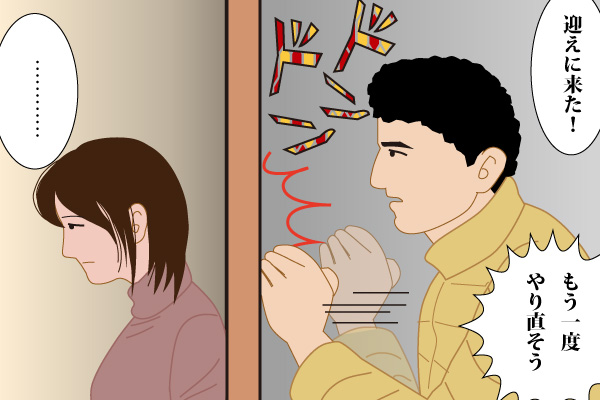

夫の下に戻る気はなかった。ところが、1週間後に夫がやって来た。頭を下げて「もう一度やり直そう」と言う。たまたま酒を飲んでいなかったAさんは、夫がかわいそうになり、やり直す気持ちになった。

だが、やはり酒に手を出し、元のもくあみ。「夫の家族といる限り、酒はやめられない」と再び実家に逃げ帰った。そして夫がやって来る。会えば同じことの繰り返しだとAさんは居留守を使うようになった。

夫は幾度となく訪ねて来た。でも、Aさんは居留守を続けた。おおむね飲んでいたし、飲んでいることを夫に知られたくないという気持ちも働いたのだと言う。

◇孤独からの逃避

ついに夫は来なくなった。Aさんは離婚届を書いた。子どもは夫が引き取ることを条件に、夫は離婚を承諾した。

Aさんが自殺を思い立ったのは、その数カ月後だ。しかし死にきれず、実家に戻ってきたAさんは深い孤独感に包まれた。

「やっぱり一人では生きていけない」

居酒屋で知り合った男性のところに転がり込んだ。その男性は二度目の離婚をしたばかりだった。二人は互いの孤独を慰め合うように一緒に暮らし始めた。

Aさんにとって、自分のアルコールの飲み方に問題があることは身に染みていた。だから「今度ばかりはやめよう」と真剣に思った。でも、駄目だった。そんなAさんを今度の男性は受け入れてくれた。酒代をねだることもあったし、家財道具の破損を男性のせいにしたこともある。その都度苦い顔をされたが、Aさんの「嗜癖(しへき)」を我慢の限界まで許してくれた。

◇嗜癖

嗜癖は精神医学用語だ。アルコールなどの特定の物質を度を越して好む病的な傾向のこと。アディクションとも言う。依存性・習慣性があり、繰り返し飲むことにより耐性ができ、次第に飲む量が増加していく傾向にある。その結果、心身両面に異常が出現するとともに、人間関係や仕事の遂行能力など社会生活面で障害が起こる。

Aさんは男性との婚姻届を出し、二度目の結婚生活を始めたが、夫は二人で暮らすことに限界を感じるようになっていった。仕事が忙しいときには、Aさんを実家に帰したりして何とかしのいでいった。

◇母親の行動

そんな様子を見ながら、Aさんの母親が行動を開始した。仕事が落ち着き、Aさんを迎えに来た夫に「私がこのまま引き取って病院に入れるから、この子と別れてあなたは新しい人生を送りなさい」と母親は進言した。Aさんは酔いつぶれ気味で寝ていたが、母親の言葉はなぜか聞こえてきた。夫がひとまず帰った後で、母親はAさんにきつく言った。

「飲みたければ、いくら飲んでもかまわない。でも、○○君(夫の名前)とは別れなさい。○○君が好きなら、そうしなさい」

それで目が覚めた。

「お酒をやめなければ夫と別れさせられる。それだけは絶対に嫌!」

Aさんは初めて、自ら進んで精神科病院に入ることを決意した。

◇言葉の軽さ

Bさんが隠れ酒を始めたのは、夫のギャンブル癖が分かったのがきっかけだったと前回に書いた。ギャンブルも酒も嗜癖である。妻は夫のギャンブルを責め、夫は妻の隠れ酒を非難する。ののしり合いが日常になり、夫から逃れるようにBさんは兄の家に娘と一緒に移り住む。

Aさん同様、Bさんの場合も夫が迎えに来た。「自分の行いを改めるから、もう一度やり直してほしい」と嘆願したが、Bさんは首を横に振った。嗜癖がある者同士、言葉の軽さを知っている。息を吐くようにうそをついたのは、どこかの国の元首相だが、嗜癖がある者も同じだ。ギャンブル依存症者は賭け事をするために、アルコール依存症者は酒を飲むために平気でうそをつく。Bさんにはそれが十分に分かるから夫の元には戻らなかった。それともう一つ、誰にも邪魔をされずに酒を飲みたいという気持ちも大きかった。

◇だまされ続けた理由

Cさんが蓄えていた金を吸い取った男は既婚者だった。Cさんは「酒があるから一人で生きていける」と、男との結婚も同居もせずに年を重ねた。だが、50歳をすぎる頃、一人で生きる自信が揺らいできた。

「この先、私、どうなるんだろう」

不安を紛らわすために酒をあおっていたある日、一人の男性と深い仲になった。同い年だった。既婚者だからこその安心感もあった。とても寂しくて、誰かを捕まえなくてはという焦りが募りに募ったときの出会いだった。

3カ月ほどたった頃、少しまとまった金を貸した。その金はすぐに戻ってきた。とても感謝された。Cさんは役に立ったことがうれしかった。

数カ月して、また金を用立てた。こんどはすぐに戻らないばかりか、追加で金を融通することになった。蓄えがどんどん減っていった。それでも「私にはこの人しかいない」との思いが消えなかった。「今別れたら、貸した金が戻ってこない」という怖さもあり、付き合い続けた。「だまされているんじゃないか」との疑念も強くなったが、「50女が男にだまされたなんて、恥ずかしくて人には言えない」と見えを張りたくもあった。

◇しらふになって

ついに無一文になり、生活保護を受けるようになった話は前回に書いた。金の切れ目が何とやらで、男は去った。Cさんは男を憎み、うらみ、殺してやりたいとも思い、ただただ飲み続けた。そして、底つき体験を経て、酒とは無縁の暮らしを続けている。Cさんは自分の半生を振り返る。

「今になって、人を愛することがとても幸せなことだと、やっと分かってきたけれど、酒を飲んでいた頃は一度だって人を愛したことはなかった。私をだました男にしても、自分の寂しさを埋め合わせてくれたから付き合ったのだと思う。人を愛せないくせに自分を愛してほしい、理解してほしいと思っていた。酒をやめて、人を愛することや理解することの大切さを知った」(続く)

佐賀由彦(さが・よしひこ)

ジャーナリスト

1954年大分県別府市生まれ。早稲田大学社会科学部卒業。フリーライター・映像クリエーター。主に、医療・介護専門誌や単行本の編集・執筆、研修用映像の脚本・演出・プロデュースを行ってきた。全国の医療・介護の現場(施設・在宅)を回り、インタビューを重ねながら、当事者たちの喜びや苦悩を含めた医療や介護の生々しい現状とあるべき姿を文章や映像でつづり続けている。アルコール依存症当事者へのインタビューも数多い。

(2022/02/15 05:00)

【関連記事】