薬物治療

薬物治療(薬物療法)とは、薬によるがん治療全般をいいます。がん治療で用いる化学療法薬(がん細胞を直接殺す抗がん薬)、ホルモン薬、分子標的薬、免疫を活性化する薬(免疫チェックポイント阻害薬)などがこれに含まれます。

■どのようなときに薬物治療をおこなうのか

がんが、体内に広くひろがっている場合に薬物治療をおこないます。がんがからだの限定された部分にとどまっている場合は、手術や放射線などの部分治療のみで治癒にもち込むことが期待できます。しかし、一定の範囲を超えてひろがると部分治療では不十分なため、薬物治療をおこないます。点滴や内服により薬はからだの隅々まで届き、体内に散ったがん全体に効果が期待できるからです。

■薬をどのように選択するのか?

「肺がんには効くが大腸がんには効かない薬」というように、がん細胞の性質により薬の効果は異なります。がん細胞は、いずれの内臓から発生したか、顕微鏡でみたがんの型(組織型)や特定の物質や遺伝子変化をもっているか、などから分類されています。

その後の臨床試験の結果をもとに、効果が得られるがんのタイプが決まり、それをもとに国の規制当局が使用範囲を規定しています。医師はそうした根拠に則って薬を選択します。

多くのがんでは複数の薬の選択肢があります。専門医が集まる学会がガイドラインを策定し、薬の組み合わせや使用順を推奨しています(標準治療)。実際の治療現場ではガイドラインの推奨を参考に、患者さんの体調や生活を考えたうえで、薬を選択し治療を進めていきます。

■手術前後の薬物治療

手術の前後で計画的におこなわれる薬物治療を補助薬物療法といいます。手術のみでは再発率が高い場合におこなわれ、再発率を下げ、死亡率を減らすことが目的です。手術後に再発すると、多くの場合、治癒することは少なく、再発したがんを悪化させないために長期に薬物治療をおこなう必要があり、患者さんの時間・費用・身体的に大きな負担が無期限に続くことになります。そのため、再発をさせないことはたいへん重要で、ある程度の副作用を許容し補助薬物療法が期限付きでおこなわれます。いっぽう、補助薬物療法をおこなわなくても再発しない可能性もあることから、効果が示されているものを医師は推奨し、患者さんの同意のもとにおこないます。

■効果の判断

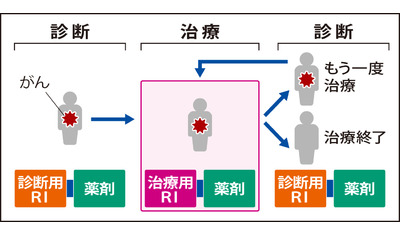

薬物治療開始後の効果判断は1~数カ月ごとにおこなうことが一般的です。感度の高い採血項目や、CTなどの画像検査で判断します。効果の判断基準は、がんの種類や状態により異なります。

■副作用について

薬には病気や症状を改善させる好ましい「効果」と、からだにとって有害な作用である「副作用」が表裏一体です。たとえば鎮痛薬は、指定された量で使用すれば、副作用はあまりみられずに痛みが取れる「効果」が通常得られます。しかし、大量に使えば入院を要するほどの副作用が発生します。

がんの薬物治療では、効果が得られる薬の量と副作用が出る量が近いため副作用が出やすいのです。副作用は完全に無くすことはできないものの、対処法が進歩しています。通院治療では、多くの場合、自宅療養で次回の治療日までに副作用が改善できる程度に、投与量は設定されています。副作用には個人差があり、医師は投与後の副作用を観察し、投与量を再調整します。そのため、診察時に治療開始後の症状変化を適切に伝えることが大切です。

(執筆・監修:公益財団法人 がん研究会 有明病院 院長補佐/外来化学療法部長 陳 勁松)

■どのようなときに薬物治療をおこなうのか

がんが、体内に広くひろがっている場合に薬物治療をおこないます。がんがからだの限定された部分にとどまっている場合は、手術や放射線などの部分治療のみで治癒にもち込むことが期待できます。しかし、一定の範囲を超えてひろがると部分治療では不十分なため、薬物治療をおこないます。点滴や内服により薬はからだの隅々まで届き、体内に散ったがん全体に効果が期待できるからです。

■薬をどのように選択するのか?

「肺がんには効くが大腸がんには効かない薬」というように、がん細胞の性質により薬の効果は異なります。がん細胞は、いずれの内臓から発生したか、顕微鏡でみたがんの型(組織型)や特定の物質や遺伝子変化をもっているか、などから分類されています。

その後の臨床試験の結果をもとに、効果が得られるがんのタイプが決まり、それをもとに国の規制当局が使用範囲を規定しています。医師はそうした根拠に則って薬を選択します。

多くのがんでは複数の薬の選択肢があります。専門医が集まる学会がガイドラインを策定し、薬の組み合わせや使用順を推奨しています(標準治療)。実際の治療現場ではガイドラインの推奨を参考に、患者さんの体調や生活を考えたうえで、薬を選択し治療を進めていきます。

■手術前後の薬物治療

手術の前後で計画的におこなわれる薬物治療を補助薬物療法といいます。手術のみでは再発率が高い場合におこなわれ、再発率を下げ、死亡率を減らすことが目的です。手術後に再発すると、多くの場合、治癒することは少なく、再発したがんを悪化させないために長期に薬物治療をおこなう必要があり、患者さんの時間・費用・身体的に大きな負担が無期限に続くことになります。そのため、再発をさせないことはたいへん重要で、ある程度の副作用を許容し補助薬物療法が期限付きでおこなわれます。いっぽう、補助薬物療法をおこなわなくても再発しない可能性もあることから、効果が示されているものを医師は推奨し、患者さんの同意のもとにおこないます。

■効果の判断

薬物治療開始後の効果判断は1~数カ月ごとにおこなうことが一般的です。感度の高い採血項目や、CTなどの画像検査で判断します。効果の判断基準は、がんの種類や状態により異なります。

■副作用について

薬には病気や症状を改善させる好ましい「効果」と、からだにとって有害な作用である「副作用」が表裏一体です。たとえば鎮痛薬は、指定された量で使用すれば、副作用はあまりみられずに痛みが取れる「効果」が通常得られます。しかし、大量に使えば入院を要するほどの副作用が発生します。

がんの薬物治療では、効果が得られる薬の量と副作用が出る量が近いため副作用が出やすいのです。副作用は完全に無くすことはできないものの、対処法が進歩しています。通院治療では、多くの場合、自宅療養で次回の治療日までに副作用が改善できる程度に、投与量は設定されています。副作用には個人差があり、医師は投与後の副作用を観察し、投与量を再調整します。そのため、診察時に治療開始後の症状変化を適切に伝えることが大切です。

(執筆・監修:公益財団法人 がん研究会 有明病院 院長補佐/外来化学療法部長 陳 勁松)