今年(2024)年5月27日に早老症の一種であるハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)およびプロセンシング不全性のプロジェロイド・ラミノパチー(PL)を適応症として、ファルネシルトランスフェラーゼ阻害薬ロナファルニブ(商品名ゾキンヴィ)が発売された。製造販売元のアンジェスは6月18日、記者説明会を開催。大分大学小児科学講座教授/学長特命補佐の井原健二氏、佐賀大学小児科学講座教授の松尾宗明氏が両疾患の病態やロナファルニブの作用機序について解説した。同薬の登場により、HGPSおよびPL患者の生存期間の延長が期待されるという(関連記事「早老症Hutchinson-Gilford Progeria症候群の診断基準案を作成」)。

今年(2024)年5月27日に早老症の一種であるハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)およびプロセンシング不全性のプロジェロイド・ラミノパチー(PL)を適応症として、ファルネシルトランスフェラーゼ阻害薬ロナファルニブ(商品名ゾキンヴィ)が発売された。製造販売元のアンジェスは6月18日、記者説明会を開催。大分大学小児科学講座教授/学長特命補佐の井原健二氏、佐賀大学小児科学講座教授の松尾宗明氏が両疾患の病態やロナファルニブの作用機序について解説した。同薬の登場により、HGPSおよびPL患者の生存期間の延長が期待されるという(関連記事「早老症Hutchinson-Gilford Progeria症候群の診断基準案を作成」)。

ファルネシル化された異常なプレラミンAが蓄積

HGPSとPLは早老症の一種で、発症数はそれぞれ世界で約140例、約50例と極めてまれな疾患である。いずれも深刻な成長障害、強皮症に似た皮膚の変化、全身性脂肪性筋萎縮症、脱毛、関節拘縮、骨格形成不全などの早老症状を呈し、下顎形成不全およびくちばし様の細い鼻といった特徴的顔貌が現れる。発症時期はHGPSでは生後1年以内、PLでは病態により異なる。多くは心筋梗塞または脳卒中などの動脈硬化性疾患により若年期に死亡し、HGPSの平均寿命は14.5歳との報告がある。

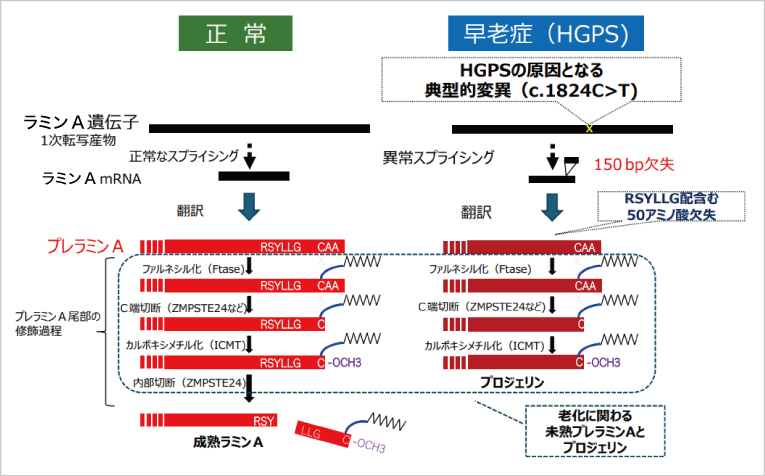

HGPSは、細胞核内で核膜とクロマチンを連結するラミンAをコードするLMNA遺伝子の異常により起こると考えられている。正常なLMNA遺伝子では、未成熟なラミンA(プレラミン)はファルネシル化された後、ZMPSTE24遺伝子によってコードされるメタプロテアーゼにより切断され、ラミンAとなる。しかし、HGPSではLMNA遺伝子の異常によりファルネシル基の切断を受けないため、異常なプレラミンA(プロジェリン/プロジェリン様蛋白質)が核内に蓄積する(図1)。

図1. HGPS発症に関わる遺伝子異常

PLは、①HGPSとは異なるLMNA遺伝子の点変異を有する病型、②LMNA遺伝子は正常だがZMPSTE24遺伝子の変異を有する病型―に分けられ、いずれもファルネシル化されたプロジェリン様蛋白質が核内に蓄積する。

核内に蓄積されたプロジェリン/プロジェリン様蛋白質は、核の物理的損傷や染色体クロマチン構造の変化を生じさせ、それらが両疾患で見られる老化現象を惹起すると考えられている。

平均生存期間が4年以上延長

これまで、HGPSおよびPLに有効な治療薬はなく、併発する動脈硬化性疾患などへの対症療法に限られていた。そうした中、ロナファルニブはファルネシルトランスフェラーゼの阻害を介し、ファルネシル化されたプロジェリン/プロジェリン様蛋白質の産生・蓄積を抑制することで疾患の進行を抑える治療薬として期待されている。

in vitroでは、HGPSおよびPL患者由来の細胞にロナファルニブを投与したところ、用量依存的にファルネシル化蛋白質の核膜への蓄積により生じる核ブレブ形成の抑制が認められた。またHGPSモデルマウスでは、ロナファルニブ投与後に生存率の延長が示された。これらのデータを基に、両疾患の患者を対象とした第Ⅱ相臨床試験(07-01-0007、09-06-0298)2件が行われた。

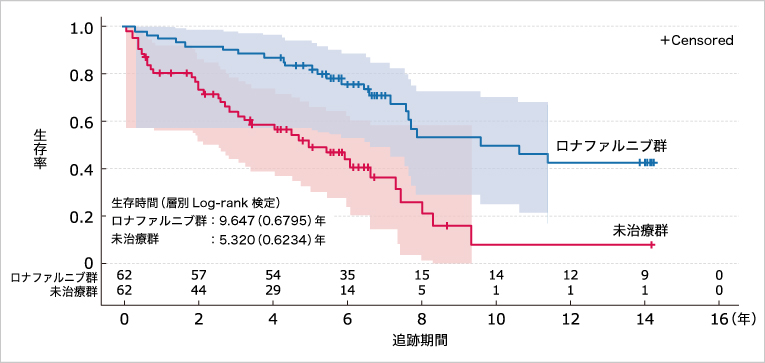

検討の結果、最終追跡調査時を打ち切りとした平均生存期間は未治療群と比べてロナファルニブ群で4.327年の延長が認められ(9.647年 vs. 5.320年、名目上のP<0.0001)、死亡率はそれぞれ38.7%、59.7%とロナファルニブ群で有意に低下した〔ハザード比(HR)0.28、95%CI 0.154~0.521、図2〕。

図2. ロナファルニブ群と未治療群の生存期間

(図1、2とも記者説明会発表資料)

重大な副作用として胃腸障害、肝機能障害、QT間隔延長が認められ、いずれも投与4カ月以内の発現が多かった。臨床的有効性および安全性が認められた結果に基づき、ロナファルニブは今年1月に国内での製造販売承認を取得した。

心血管系の合併症を抑制

松尾氏は、生存期間が延長した要因として動脈硬化の抑制効果を指摘。副次評価項目とした頸動脈肥厚および頸動脈-大腿動脈間脈波伝播速度(cfPWV)の評価において、ベースラインからの改善が示されたことを踏まえ、同氏は「心血管疾患の発症を抑制し、患者QOLの向上に寄与することや延命効果が期待される」と述べた。

他方、成長障害などに改善は認められなかったことから、同氏は「引き続き、患者の生活環境の改善や支援の充実が重要となる」と述べ、複数の診療科間の連携の必要性を強調した。

また、井原氏は「HGPSおよびPLの診断においては、まず臨床症状を疑うことが重要だが、医療者の中でも疾患認知度は高くない。地域社会に向けたアドボカシー活動とともに、医療者への啓発も重要だ」と訴えた。

(植松玲奈)