思春期に多い「起立性調節障害」

~脳血流低下、家族・学校の理解カギ~

思春期に発症しやすい起立性調節障害(OD)の認知度が高まりつつある。朝の起床が難しくなり「怠けている」などと誤解されがちな病気で、不登校の子供の3~4割が発症していると推計される。新しい治療法を模索する動きもあるが、患者の支援団体は「家族や学校など周囲の理解が重要になる」と話す。(時事通信大阪支社 山中貴裕記者)

自宅で横になり過ごす高校1年生の中原功貴さん(本人提供)

頭痛とめまいが始まったのは、小学5年の時だった。神戸市の中原功貴さん(23)は、私立の小中一貫校に通い、野球部の朝練にも励んでいたが、冬休み明けに症状が出ると体を起こすのが難しくなった。

登校できない日が徐々に増え、遅刻して教室に入る際の空気に居たたまれなくなった。「低血圧君」とからかわれて傷ついた。

中学進学で気持ちを切り替えて通ったものの1週間が限界で、その後の2年間は一度も登校できなかった。症状の重い日は、朝目を覚ますと激しい頭痛とめまいに襲われる。トイレに行くのにも苦労し、食事はベッドの上で取った。

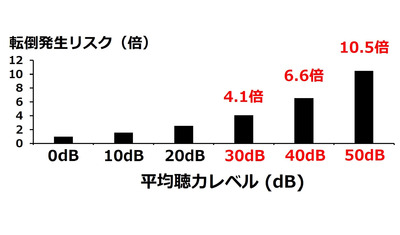

ODは自律神経の乱れによって起きる病気だ。立ち上がったり、体を起こしたりした時に脳への血流が低下し、さまざまな症状が出る。頭痛やめまい、睡眠障害、倦怠(けんたい)感のほか、失神する子もいる。学校に行けないストレスが症状を悪化させることも多い。

症状が重い午前中は起床できないのに、夕方や夜間に調子が戻ることも多いため、「怠けている」「学校に行きたくないだけ」と周囲に誤解されやすい。

起立性調節障害ピアネットAliceで保護者が悩みを共有する「親の会」(同団体提供、一部画像を修正)

◇親の悩み共有も

ODの子どもを持つ保護者の団体「起立性調節障害ピアネットAlice」(神戸市)代表の塩島玲子さんは、敏感で繊細な子の罹患(りかん)が多いとした上で、「親の理解がないと安心して過ごせる場所がなくなってしまう。理解者が多い子ほどゆったりした気持ちで治せる」と話す。

塩島さんの息子も小5で発症。登校しないことを受け入れられずに最初は声を荒らげたが、中学3年になった際に、小言を一切言わないと決めた。「家で寝ている息子の体に、徐々にエネルギーがたまっていくのが分かった」と振り返る。

ピアネットAliceは2008年設立で、現在約90人が参加している。親同士が集まって悩みを共有する「親の会」を毎月開催し、教職員向けの講演会なども続ける。

塩島さんは「ODは症状が重いと不登校になる。長期化することも多く、先が見通せない親の不安は大きい」と語り、親が相談できる場の重要性を強調する。

小5で発症した中原さんも、学校に行けない不安と罪悪感から、寝付けない日々を過ごした。中学2年生に進級する頃、母親から「学校がすべてではない。無理せんでええ」と言われると、気持ちが楽になった。体調は変わらなかったが、「学校に行かない選択をした」と思えるようになった。

甲南大ラクロス部でレギュラーとして活躍した中原さん(本人提供)

◇寝たまま受験勉強

症状はその後、年単位で軽快と悪化を繰り返した。3年生で改善したものの、学校で教師から「怠けてるだけ」と心ない言葉を浴びせられた。定時制や通信制高校には進まず、簡単な試験で入れる全日制の私立高校を選んだ。

1年の終わりに軟式野球の部活中に倒れて体調が悪化。出席日数が足りず、2年生の秋に退学した。家族以外の誰とも会えない孤独な日々への逆戻りだった。

そうした生活の中で高卒認定試験に合格。自宅で横になったまま受験勉強を続け、甲南大学(神戸市)に進んだ。3年生で体調が回復し、体育会のラクロス部でレギュラーを獲得。優秀な成績も収めるなど、大学生活は充実していた。「先の見えない毎日は苦しかった。どん底を乗り越えたことが糧になったと思える」と振り返る。

大学卒業後、アルバイトをしながら公認会計士を目指して勉強しているが、今も天候が崩れる前は体調が悪くなるという。

中学卒業後に友人と旅行した際の中原さん。電車移動が負担で横になって過ごしたという(同)

◇患者数はっきりせず

日本小児心身医学会は、軽症も含めると小学生の約5%、中学生の約10%が発症していると推計する。発症は小学校高学年から中学生の間が大半で女子の方が1.5~2倍多い。

不登校の小中学生は19年度に全国で約18万人おり、うち3~4割がODを発症しているとされるが、患者数についてはっきりしたデータはない。他人に気を使う繊細で真面目な子の発症が多く、発達障害のある子が併発することもある。

ODの診断基準は1960年代にできたが、自覚症状が診断の中心で、その後に社会問題化したうつ病と混同されるなどして理解が遅れた。そこで、同学会は2006年、客観的な指標に基づいた診断・治療ガイドラインを策定。立ち上がった際の心拍数や血圧のほか、簡単なチェックリストなどで診断できるようになった。

関西医科大の石崎優子准教授(同大提供)

◇運動で症状改善

新しい治療法を模索する動きも出始めた。関西医科大(大阪府枚方市)の石崎優子准教授は、身体活動の減少がもたらす悪影響に着目し、運動療法の研究を進める。

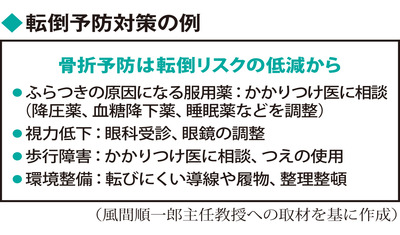

起立時に脳に血流を送る際には、下半身の筋力と自律神経が重要な役割を担う。しかし、ODの発症により身体活動が減ることで、これらの機能が衰えて症状が悪化する悪循環が起こるという。

過度な安静によって生じるこうした不調は「デコンディショニング」と呼ばれ、心不全患者で注目されてきた。新型コロナウイルス患者の治療でも、長期間の入院で身体機能が衰え、軽快後も療養型病院などでのリハビリを余儀なくされる人も多い。

石崎准教授らの研究では、健康な若者が寝たきり生活を10日間続けたところ、身体機能が低下し、12人中10人でODと同じ症状が出た。

これらの研究結果も踏まえ、関西医大で昨年以降、入院患者十数人にベッドに横たわったままペダルをこぐ軽い運動を毎日約30分続けてもらったところ、大半で症状が改善したという。

現状では専門家が付き添う必要があるが、クラウドファンディングで1000万円を集め、クリニックや自宅などで使える運動機器の開発を目指している。

欧米では身体活動が制限される宇宙飛行士の健康管理の面で研究が進み、運動療法が重視されてきたといい、石崎准教授は「OD患者にとっての運動の重要性をまず知ってもらいたい」と話す。

◇バイトで生活リズム

兵庫県明石市の西村彩桜さん(18)も小学5年で発症した。片頭痛と肩凝りで腕が動かせなくなったほか、腹痛もあり、症状の重い日は寝たきりの状態が続いた。

日中は体を起こすのがつらく、食事や入浴など日常生活を送るだけで精いっぱいだったが、夜になると頭がさえた。専門医からは室内で1時間歩くこと、腹筋、スクワットをするように言われ、続けると調子が良くなった。

中学で症状が悪化したが、保健室登校は認められず、提出物も求められた。みんなと一緒に動けないと問題児扱いで、理解のなさに苦しんだ。

ピアネットAliceの塩島さんは、「以前よりも認識されるようになってきたが、学校や教師によって病気の理解に差があるのが現状だ」と指摘する。

西村さんは中学卒業後、高校には進まず高卒認定試験を受けた。ファストフード店などでアルバイトを始め、出勤時間を少しずつ早めて生活のリズムをつかんだ。それまで正午前に起きられたことはなかったが、仕事への責任感が良い方向に作用し、午前9時に出勤できるようになった。

親との葛藤もあった。父親は当初ODの症状を理解してくれず、母親は高校へ進学しないことに反対したが、最後には「娘には娘の生き方があっていい」と応援してくれるようになった。

「自分の選択には、自分で責任を負う」。同級生より一足早く社会に出て学んだことだった。アルバイトの経験から自信をつかみ、「病気があっても自分で調整し、どう取り戻すかを考えるのが大切」と話せるまでになった。

来春から、専門学校に通うために上京して1人暮らしを始める。服飾の仕事に興味があり、服を製品化するための型紙を作る「パタンナー」を目指すという。毎朝通学できるか不安もある。それでも、ODで苦しんだ末に見つけた道。これからも自分のペースで進むつもりだ。(時事通信社「厚生福祉」2021年11月30日号より転載)

(2021/12/30 05:00)

【関連記事】