「医」の最前線 乳がんを書く

まさかのリンパ節転移

~「毎年検診してきたのに」~ (医療ジャーナリスト 中山あゆみ)【第5回】

2020年10月30日、私は乳がんの手術を終え、麻酔から目が覚めていた。がんの全容は手術が終わってみないと分からない。事前の検査で、ある程度の予測は付けられても、実際に切ってみたら「違った」ということは珍しくない。がんが進んでいると思ったが、「早期だった」という場合もあれば、またその逆もある。

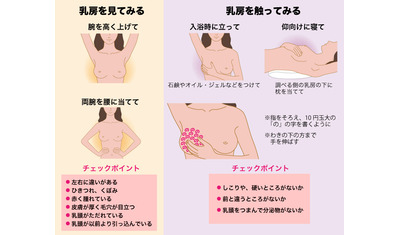

主治医が描いた手術の説明用イラスト

「手術後の先生の説明どうだった?」という私のラインに、夫からの返事がなかなか来ない。

コロナ禍で家族の面会もできない中、受けた乳がんの手術。主治医による術後の家族への説明は、まだ麻酔から覚めないうちに夫が電話で受けていた。確実に早期発見だと思い込んでいたのに、既読が付いてから10分が経過。嫌な予感がした。まさかと思いながら「早期発見じゃなかったの?」と聞くと「リンパ節転移があった」という。‘転移’という言葉はがんの患者やその家族にとって、一番恐ろしい言葉だ。夫は「転移はあったが、2mm以下の微小転移だった」という主治医の説明をぎこちなく強調した。

乳がんの取材をしてきたから、早期発見の重要性は十分理解していた。だから10年以上前から毎年の検診は一度たりとも欠かさなかった。時計の針を戻すことはできないから、どんなに忙しくても、検診を怠ることはなかったし、自己触診もしていた。

◇しこりを良性と言われて

がん告知を受けるおよそ1年前、自分で胸のしこりの変化に気付いて「これはがんの感触だ」と慌てて定期検診を待たずに乳腺専門クリニックを受診していた。数年前から指先で触れると、はっきりとしたしこりが服の上からでも分かるほどだった。しかし、それまでとは違った、とがったような硬い感触に、嫌な予感が走った。乳がんの好発部位である外側上部4分の1の場所だ。

そのクリニックでは、しこりは良性の乳腺線維腺腫と言われてきたし、それが悪性に変わることはないと説明を受けていた。しかし、このとき手に触れた硬い感触は、クリニックの待合室にいつも置いてあったシリコーンでできた乳がんのモデル、そのものだった。

クリニックに電話をかけると、受けた事務員から「3月にいらしてますよね。そこで先生から問題ないと説明されていたと思いますが」と返されたが、「とにかく不安なんです」と週明けすぐの受診を決めた。

「悪性なら切るしかない。手術を受けるなら、あの病院」と目星も付けておいた。

クリニックを訪れ、すでにマンモグラフィーはこの年に受けていたので、超音波(エコー)検査を受けた。臨床検査技師がしこりの周辺にエコーの機械を何度も往復させている間、生きた心地がしなかった。「やっぱり、がんですか?」と聞いても、医師以外の人間が患者に直接、所見を伝えることはない。

診察室の椅子に腰かけたときは、すっかり覚悟を決めていた。ところが、医師はいつものように笑顔で迎えてくれ、「ご安心ください。前からある乳腺線維腺腫で変わりないですよ。6カ月後に経過観察に来てください」と言われ、拍子抜けした。「え!そうなんですか?よかった。ありがとうございます」。先生に深々と頭を下げ、うれしくて受付の人にまで、「大丈夫だったんです。ホッとしました。よかった」と話しかけてしまったほどだ。

すぐに夫に電話で知らせ、テラスのある、すてきなカフェでケーキを食べて帰ったのだ。しかし…、あのしこりが、やっぱりがんだったのか。

◇信頼の押し付け

他のクリニックで乳房触診を受ける機会があった時、医師が私の胸を触診し「ちょっと、これは」と慌てたが、私は「乳腺の専門医の所で毎年検診を受けているので、大丈夫です」と胸を張った。

その専門医から「初めてこれを診たら慌てるかもしれませんが、ずっと経過を診てきているので。良性の乳腺線維腺腫で変わりないですね」と言われるたびに、自分は毎年、同じ施設で検診を受けているから、安心できると喜んでいた。

さらに、「こんなしこりがあったら、他のところなら絶対に『針生検』されちゃいますよね。先生のところで診ていただいてよかった」と、勝手に全幅の信頼を押し付けていた。

半年後に経過観察に行った時も、「特に変わりはない」と言われたが、「ずっとしこりがあるのは不安だから、切る人もいますよ」とも言われた。「え?でも良性ですよね、良性なら、わざわざ切りませんよ、忙しいし」と意にも介さなかった。

がんは組織を取って病理検査をしない限り、はっきりしたことは言えない。乳腺線維腺腫ががんになることはなくても、同じ乳腺組織なのだから、そこにがんが発生しないとは限らない。そんな当たり前のことを分かっていながら、「自分ががんであるはずがない」というバイアスを思い切りかけて、自分に都合の良いように解釈するという、愚かなことをしてしまった。

本当なら、このタイミングで「針生検」をするべきだったのかもしれない。「ずっとあるのは心配だから、念のために検査してください」と言えていたなら、リンパ節転移は食い止められたかもしれない。

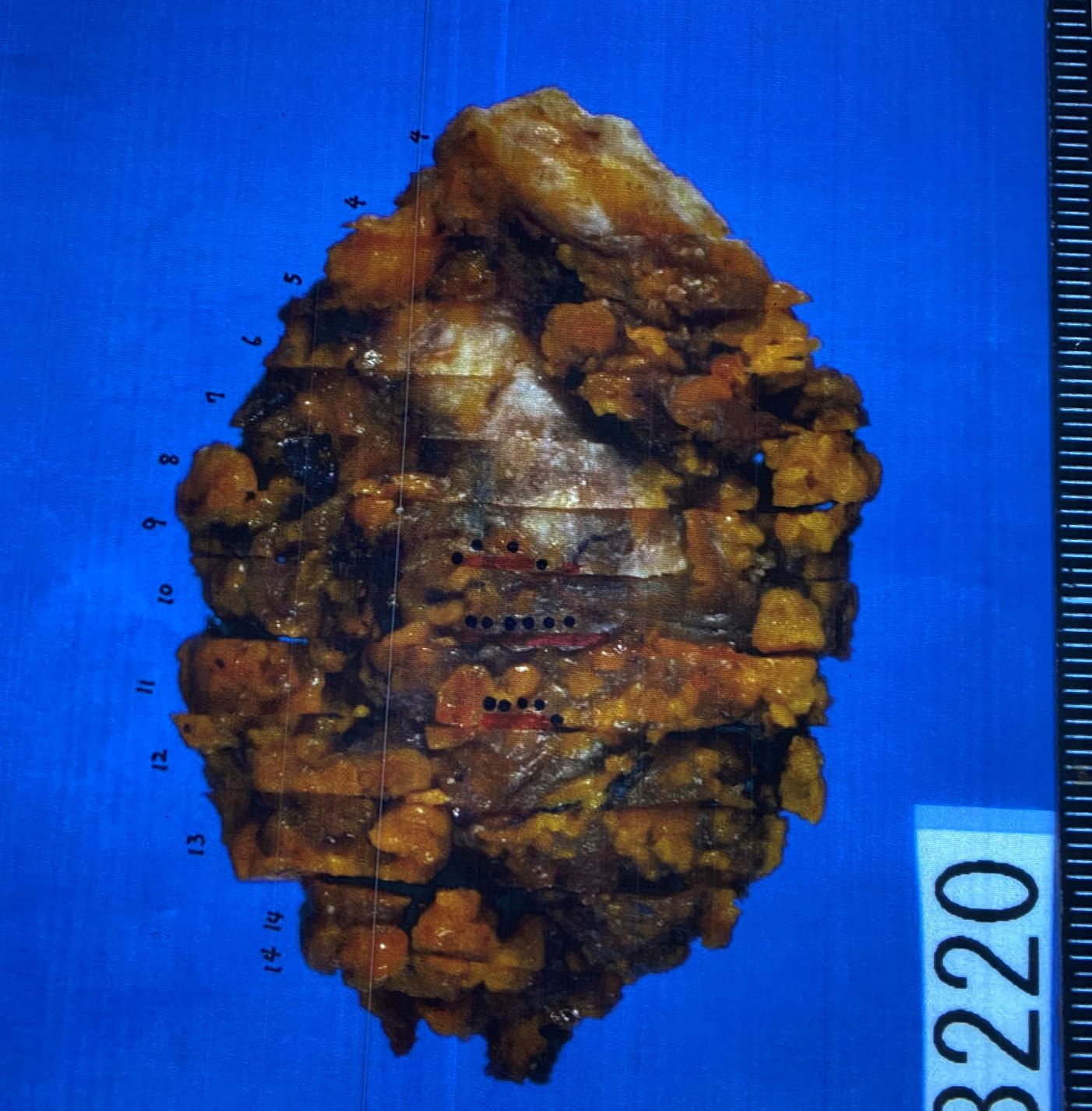

乳腺専門クリニックで「針生検」を受けたのは、それからさらに半年後。検査の結果、悪性だと告げられた時、医師からは「しこりのすべてではなく、ごく一部に新しくできたがんだと思いますから、最小限の治療で済みますよ」と説明を受けたが、リンパ節転移があった。さらに病理検査の結果、しこりのすべてががんだということもはっきりした。がんのステージはⅡ期だ。

忙しい仕事の時間をやりくりして、欠かさずに検診を受けてきたのに、早期発見できなかったのが悔しくてならなかった。

摘出したがんと周辺の組織

◇記者としての経験が裏目に

後で思い返すと、診察の際の私の言動が、医師に本来言うべきことを言わせなくさせていたのではないかと思い当たる。

医師はどの患者にも同じように接するわけではない。相手によって使う言葉も態度も違う。患者にどの程度の理解力があるかを一瞬で判断して、個々の患者に合った対応ができるように訓練されている。

「患者さんが著述業だと気を使うのよね。何かあったら書かれるかもしれないと思うから」と、知り合いの医師が話してくれたこともある。

「針生検」はそれなりに痛みもあるというし、費用もかかる。「針生検」をしても、刺す場所が微妙にずれてしまって、がんが見つからないこともある。何も出なかったら、無駄な検査をしたと言われるのではないか、というちゅうちょをさせてしまったかもしれない。

記者であるという私の立場が、医師の判断を鈍らせたのかもしれない。医者も人間。どんなときでも、必ず正しいことをするとは限らない。医療に100%はない。

◇知り合いであることも裏目に

がんの見逃しは乳がんに限らず、どこでも起こり得る。これまで取材した患者さんの中にも、毎年検診を受けていたのに見逃されていた人はいたし、そのために命を落とした人もいる。

特に関係が近くなると、医師の判断が鈍ることが指摘されている。外科医が身内の手術はできるだけ避けると言われているのも、感情が入って冷静な判断ができなくなる可能性があるからだ。

検診を受けていた乳腺専門クリニックの医師も「知っている人の検査は、がんが見つからないといいなとドキドキします」と話してくれたことがある。

医師との付き合いが長かっただけに、セカンドオピニオンを取ろうという気持ちすら起きなかった。信頼していたのに、という思いが頭の中を駆け巡り、いたたまれない気持ちになった。(了)

中山あゆみ

【中山あゆみ】

ジャーナリスト。明治大学卒業後、医療関係の新聞社で、医療行政、地域医療等の取材に携わったのち、フリーに。新聞、雑誌、Webに医学、医療、健康問題に関する解説記事やルポルタージュ、人物インタビューなど幅広い内容の記事を執筆している。

時事メディカルに連載した「一流に学ぶ」シリーズのうち、『難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏(第4回・5回)』が、平成30年度獨協大学医学部入学試験の小論文試験問題に採用される。著書に『病院で死なないという選択』(集英社新書)などがある。医学ジャーナリスト協会会員。

(2022/03/24 05:00)

【関連記事】